摘 要 在高质量发展的战略引领下,产业园区的绿色发展理念不断提出,传统产业园区逐渐被融合生态自然元素的低碳可持续生态产业园所取代。生态产业园的建设通过利用自然景观要素和建筑节能技术,实现土地、资源和能源的高效利用。莞韶城一期产业园作为基于生态景观与可持续理念发展下的产业园区,依山傍湖布局,采取生态优先、文化引领、产业支撑的发展方式,园区保留了场地内的自然生态元素,营造舒适外部空间环境。在建筑设计方面,园区结合当地气候与文化进行被动式气候适应性设计,提升室内热舒适性,并减少能源的使用;莞韶城一期产业园以生态可持续节能的形象为周边建筑和未来产业园区规划提供了新的思路和方向。

关键词 产业园 生态景观 可持续 节能建筑

近些年来,在高质量发展与双碳目标背景下,生态园区绿色发展理念开始得到重视并取得发展;随着我国产业园区发展至新阶段,传统产业园区已成为过去式;推进园区低碳化建设和产业升级,打造绿色低碳示范园区,实现园区绿色发展,正成为众多新建园区的普遍选择[1]。为了促进产业发展与城市规划的相互推动,各地已经逐步着手建设集中、高效、和谐的可持续生态工业园区[2]。

绿色低碳与自然和谐等概念逐渐走进产业园区,是产业进步与城市自然环境逐渐融合的趋势与方向。建设低碳生态产业园,要求在充分利用产业集群优势的前提下,通过在园区建设与运营过程中使用各种可再生能源、应用建筑节能降碳技术,最大限度降低园区碳排放量,以实现土地、资源和能源的高效利用,实现园区低能耗的生产运营[3]。

在产业生产领域中,我们积极推进低碳产业,促进循环经济,并实现资源的多元化应用[4];在建筑方面,需要大力发展绿色建筑,推进建筑节能改造;在能源利用方面,需要优化能源结构,鼓励采用节能技术,推广非化石清洁能源。

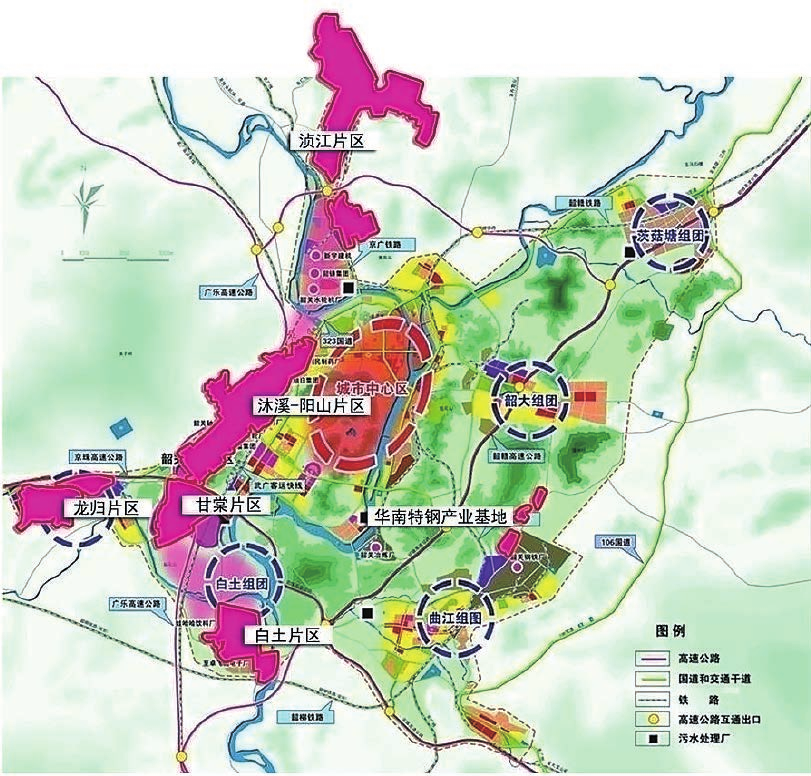

依据广东省委、省政府的战略部署,东莞、韶关两市政府在2008年12月签订了战略协议,合作共建莞韶产业园。莞韶产业园分为浈江、沐溪一阳山、甘棠、曲江等四个片区,莞韶城产业园中属于沐溪—阳山片区的一部分,莞韶城项目位于武江区韶城西郊天子岭山下,定位为韶关创新驱动平台;莞韶城产业园分三期规划建设,其中分布与一二期规划如图1所示,规划总面积1.8万亩,一期建设于2014年5月启动,规划面积约6000亩[5]。

图1 莞韶产业园区位分布图

莞韶城一期产业园围绕低冲击开发理念,采用生态优先、文化引领、产业支撑开发方式,环山而建、沿湖布局:园区保留原有的水库、鱼塘、山林、溪流、湿地等自然生态元素,低密度嵌入坡地建筑,创造了与园区内办公建筑相对应的舒适外部空间环境,为电子商务、产业服务聚集办公场所创造了良好条件;园区的主要建筑为红褐色调的独栋办公楼,此外还根据产业园区的服务需求,配备餐饮、健身、展示和接待等功能的建筑场所与空间;各类型建筑高低起伏、错落有致地坐落在青山绿水之间,组合形成集商务办公、生态居住、文旅酒店、休闲度假为一体的产业生态新城。

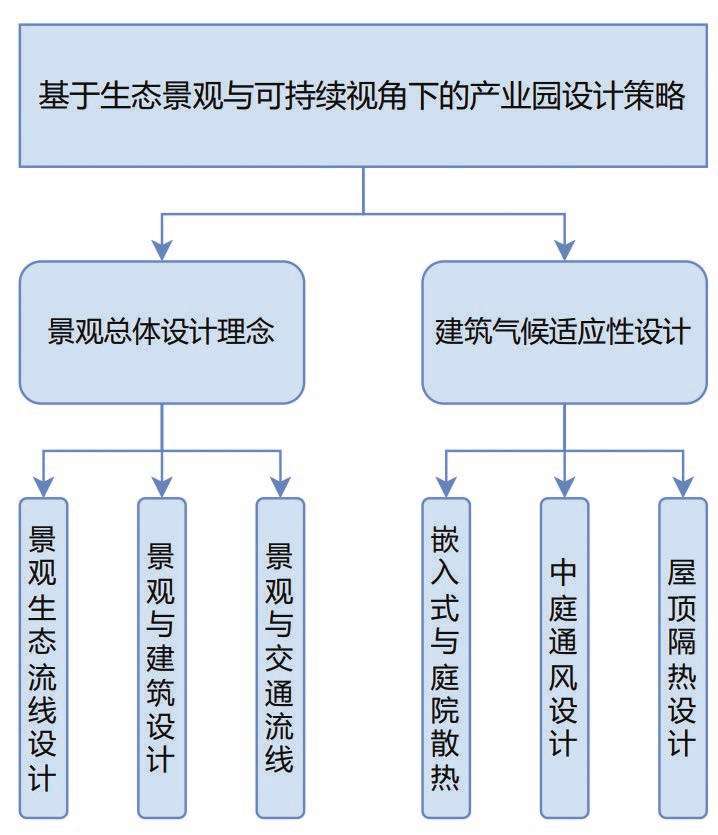

本文主要从生态景观与建筑气候适应性可持续设计的角度出发,来研究分析莞韶城一期产业园规划设计过程中的策略(表1)。

表1 莞韶城一期产业园设计策略

1 园区景观总体设计理念

1.1 景观生态流线设计

在以往传统的产业园规划设计中,产业园内的绿地通常作为隔离带或防护带,用以隔绝城市环境和生活带来的噪音和干扰;或是以“绿洲”方式填补产业园区建筑和景观的角落空白[6]。

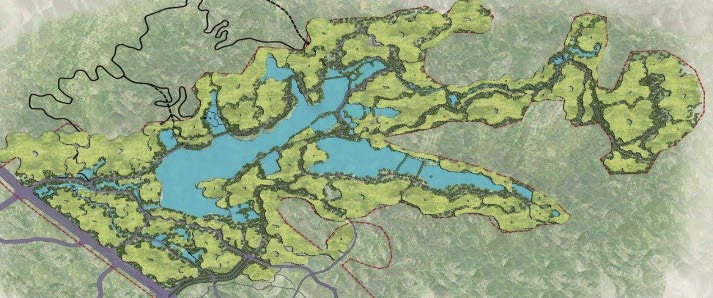

莞韶城一期景观以岭南文化为设计脉络,以传承岭南山水文脉为设计目标:在整体上采用理脉、活水、汇绿、筑游等设计策略:园区从梳理整体文脉出发,通过赋予场地不同的岭南文化特性,以及充分地利用现状水体进行水系规划,结合现状植被与建筑进行生态景观的营造(图2~3);在整体山水景观骨架的基础上,莞韶城一期结合景观构筑物,构建游览动线,景观以生态可持续为原则,因地制宜地运用了景观及工程策略。

图2 莞韶城景观设计概念总图

图3 莞韶城景观设计概念与实拍图

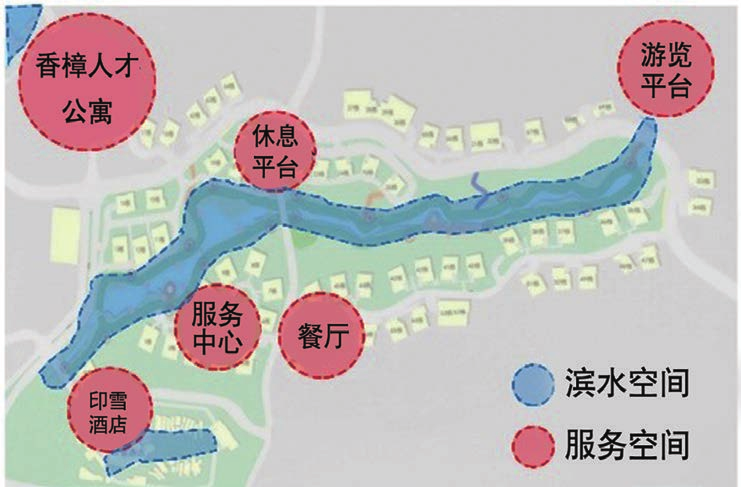

莞韶城一期采用沿湖生态湿地和绿色廊道来构建其生态网络框架。这些湿地和廊道连续且互通,从形态和结构上形成了一个从线到面的自然空间。生态廊道顺应地势与景观曲径通幽,形态总体符合依山傍水理念,有效地实现了景观与生态的相互渗透、连接和联通(图4),莞韶城一期产业园将绿色生态视为其核心,围绕这一核心发展多功能的综合产业园。园区内包含多功能组件,这些组件从最初的隔离、断裂状态,通过生态带的有机连接,而逐渐形成一个共生、互补的关系,从而构建一个集合各种功能和景观元素的生态产业园。

图4 莞韶城一期休闲空间与服务空间分布图

1.2 景观与建筑设计

莞韶城一期的设计经过对园区原有自然条件、地形地貌、景观格局进行分析,根据场地原有的自然景观要素和地形形态,最大限度保留和改造原有坡地区域,建筑设计布局与自然环地理境融为一体,在减少土地开挖的前提下利用起伏的地形错落布置在场地中,建筑物布局采用依水而退的形式(图5),留出视觉通廊,营造和谐的景观。

图5 莞韶城一期建筑与景观图

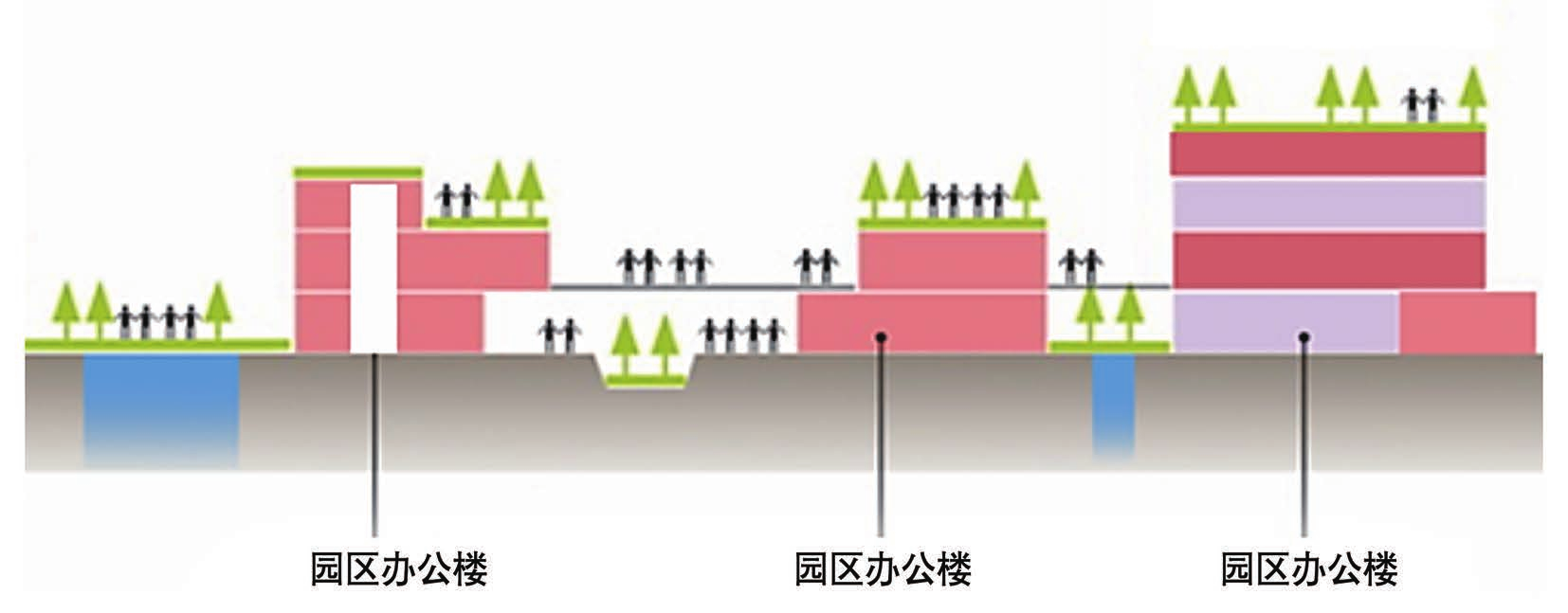

莞韶城一期单体建筑设计时紧密结合了地形和地貌特色,例如采用屋顶绿化、建筑底层架空与半坡增减地下室等建筑设计手法。将周围的自然景色引入建筑中,为园区的使用者提供广阔的视角和宜人的景观,同时降低了土地挖掘和水源污染等潜在的环境破坏。在建筑高度的控制上,以三层建筑为主,低密度、低容积率的建筑形态(图6),采用一种含蓄的姿态使建筑更好地与周边自然环境相融合。

图6 莞韶城一期建筑首层空间关系

建筑底层空间与富有活力的绿色生态园林空间复合形成园区内部空间(图7),避免大体量阵列式高密度建筑遮挡视线,不利于人行与交往活动,取而代之的是建筑与景观庭院间可供行人穿插的功能通廊与灵活方便的空间与入口。园区的人性化空间尺度主要体现在适宜的步行尺度与良好氛围:园区中围绕景观营造的场所氛围,沿路为人们提供休息平台,同时结合山林水景,创造出舒适的园区环境。

图7 莞韶城景观设计概念与实拍图

莞韶城一期产业园的开发不仅为周边植物群落提供了生长空间,同时为区域周边的各种小动物及鸟类提供栖息场所,延续地区生物多样性[5]。在园区中引入河流并接入周边水库,产业园区设计上的这种策略使其在面对自然灾害和适应环境变化时展现出弹性与韧性。在下雨时,园区能够实现雨水的渗透、暂存、储藏和净化,在需要水时又可以将储存的雨水回收并利用。

1.3 景观与交通流线

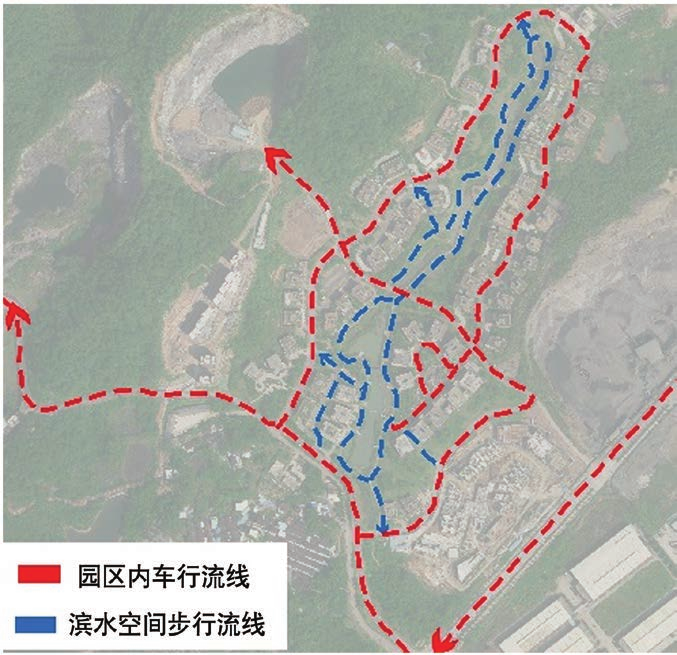

莞韶城一期充分利用了山地地貌,逐步发展了一个慢行交通网络,通过自行车绿道、山地徒步道、滨水步行道等方式,形成了多层次的交通模式,以满足各种交通需求,景观路线通过加强视觉和行为的连通性,使城市中的公共空间,产业园区生活空间得到了紧密联系,实现了产业与城市的完美融合。莞韶城一期的景观交通设计本着“以人为本”的空间设计宗旨,合理地规划产业园空间,营造山水园林般的交通流线和有趣的空间氛围,提高园区内景观休闲空间的可达性和利用率。

产业园区的低密度园林式设计更容易体现园区整体对建筑、街道等不同类型的人文关怀与可持续发展:莞韶城一期建筑沿路面的设计延续园区内地势高低变化,与周边的空间环境相和谐,为步行者提供最直观的体验,同时与沿溪开放绿色空间、口袋绿色广场、围合广场、建筑半围合广场结合,形成一定遮蔽性、富有趣味、符合人性化尺度的活动环境。

相较于传统产业园区整齐规整的网格街道与风格统一的建筑立面,容易使人在靠近产业园过程中望而却步[8],莞韶城一期产业园区利用场地绿化与高差,通过架空、下沉等手法设计成可被穿越的建筑具有更强的引导性,结合山、水、植物、建筑,景观小品构筑物等构建舒适有趣的园区街道空间(图8),为园区内工作人员以及参观游览者提供了一个流畅的、可渗透的公共空间。

同时,通过线面结合,在场地内的水岸周边形成生态绿色廊道,对场地内的河流系统、车行道和线状绿地进行整合,增强各类建筑空间的连续性。场地内利用自然地势设计了曲折有趣的坡地与步道,为场地使用者提供了层次丰富的步行体验,结合滨水步道和观水平台,打造出滨水休闲区域。

莞韶城一期建筑可达性通过层次化的交通系统与流线设计实现(图8)。这些交通系统对外把产业园区与周边城市组团联系起来,园区内部绿化滨水空间将产业园区的各种功能区域与建筑相融合。在确保其独立完整性的同时,通过印雪酒店、香樟公寓及其他相关配套设施为纽带,串联园区与城市功能。城市居民可以便捷地前往双塘印雪,两塘书院等城市公共服务空间。

图8 莞韶城交通流线与滨水绿道图

2 建筑气候适应性设计

从历史的视角来看,岭南地区传统民居基于地域气候逐渐总结出传统适应性设计策略与经验;同时,随着新技术与节能理念的出现,一些传统的设计策略逐渐在新技术的指引下不断更新提升与运用;并利用低成本的被动式节能技术,实现低碳开发、节能环保的可持续发展[7]。莞韶城一期建筑群形态、建筑尺度结合当地的城市与景观设计尺度,结合自然要素、岭南建筑文化特色、建筑周边环境以及建筑外围护结构进行建筑气候适应性设计,具体体现在以下三个方面。

2.1 嵌入式与庭院散热

建筑物的散热与室外热环境的变化有关,而室外庭院是建筑与外界热环境之间的“缓冲区”。在岭南传统建筑中,当地人善于运用自然通风的方式以打造舒适的热环境:通过室外庭院空间的过渡可有助于降低建筑物的热损失,室外绿植和庭院在这个过程中起到重要作用[8];在庭院中使用不同层级的绿植,通过蒸发过程吸取热量,从而使周边空气温度下降(图9),既有效地避免建筑物南面和西面的窗户受到阳光的直射,防止眩光,同时达到降低室内的温度,调节室内的热舒适性的效果。莞韶城一期利用当地材料打造山水景观,并利用园林地域特征,为园区内建筑可持续运营提供了条件。

图9 莞韶城一期建筑与庭院图

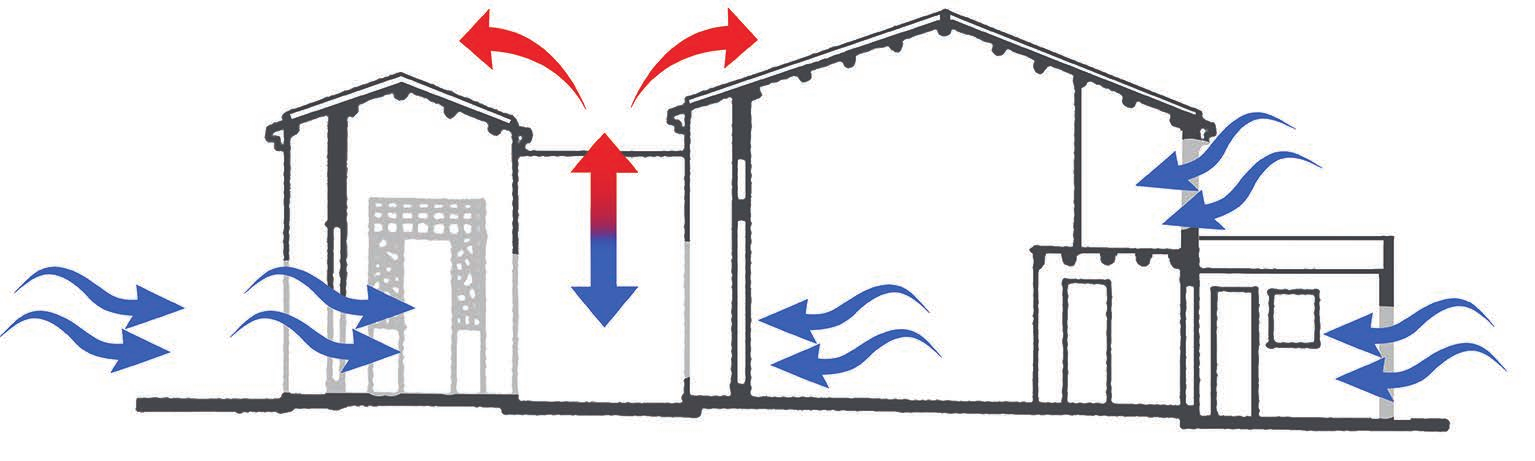

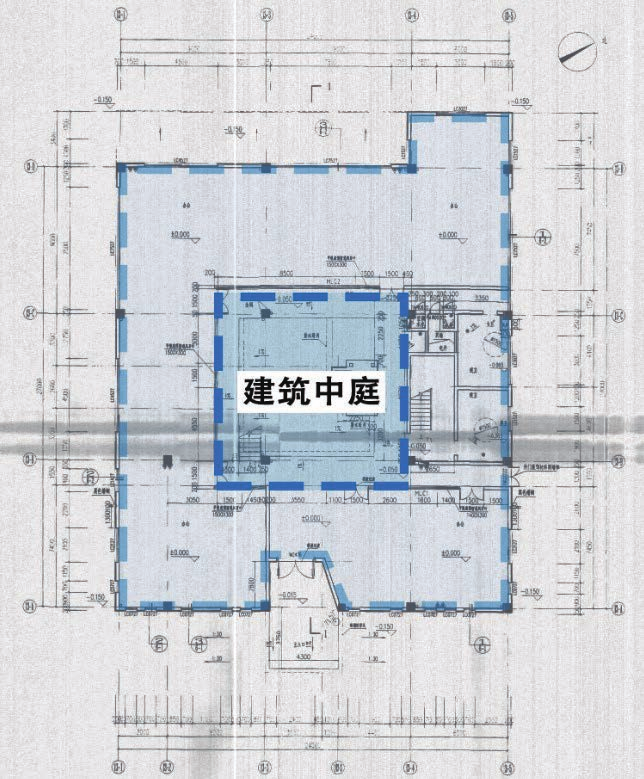

2.2 中庭通风散热

韶关地属东亚季风气候区南部,项目所在地区夏长冬短,太阳辐射量大,日照时间长,对于该地区建筑来说,热压通风在改善建筑热环境方面具有巨大潜力[9]。莞韶城利用建筑的朝向与布局设计产生的通风散热效果差,而通过热压通风产生气流的局域循环,增强建筑通风散热效果[10](图10)。建筑利用回廊式矩形中庭的设计:天井在屋顶处受太阳直射时间较长,温度较高,与底部温度较低空气对流,形成热压通风,居中的天井位置布置使阳光与自然风可以更直接穿过整个建筑(图11)。中庭在建筑中起作为自然气候被动调节器作用。中庭空间提供了室内外之间的自然通风和自然光的透过路径。针对韶关地区气候特征,在天井顶部设置双层透光玻璃,增大室内的采光,庭院作为建筑内部交通空间,配以鹅卵石与绿化植被作为景观小品,营造舒适怡人的的中庭灰空间(图12)。

图10 岭南传统建筑利用中庭降温示意图

图11 莞韶城一期建筑中庭位置平面图

图12 莞韶城一期建筑中庭实拍图

2.3 屋顶隔热设计

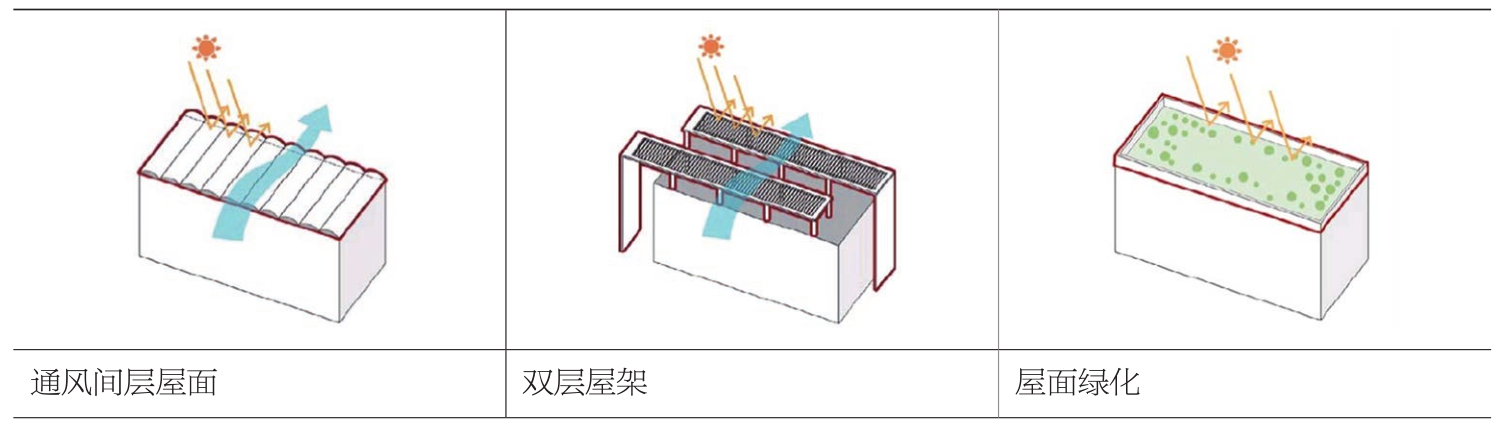

屋顶作为建筑围护结构的主要构件,是节能改造的薄弱部位。建筑屋顶节能通过增加热阻,通风降温等原理进行屋顶的隔热处理[11];对于莞韶城一期的建筑单体的屋面隔热,其隔热屋顶应用了通风间层屋面,双层屋架,以及屋顶绿化等三种隔热形式[12](表2、图13);伴随着办公楼持续投入使用过程中,屋顶铺设太阳能光伏板也纳入了改造规划建设中。

图13 莞韶城一期建筑屋顶隔热图

表2 隔热屋顶做法与形式

通风间层屋面:莞韶城一期建筑在屋顶设置通风间层,使屋顶免受阳光直射,让热空气通过两侧的通风口的风压带走和排出热量,减少屋顶所收到的直接太阳热辐射,提供冷却效果,提升室内的热舒适性。

双层屋架:建筑通过把通风屋架层设置在屋面结构层上,在建筑功能上,通过搭建屋架形成的灰空间,一方面增加了产业园员工活动空间,同时利用热压和风压增加空气的对流作用,利用通风带走夹层上的热量,中间的空气间层则带走顶层热量。

屋面绿化:莞韶城一期建筑通过利用绿化屋顶上的土壤和植被充当隔热层与遮阳层,减少通过屋顶的热传递并减少进入建筑物的热量;其次,绿化屋顶上的植物通过蒸发蒸腾作用,冷却周围空气,有助于降低进入建筑物的空气温度;绿色屋顶可以帮助减轻热岛效应并调节室内外温度。

结语

区别于传统产业园中环境绿化仅作为附加属性,莞韶城以可持续发展的公共绿地为主导,其可持续绿色生态景观环境成为了园区与城市生态系统中的重要部分。在科学规划的指引下,莞韶城一期通过建筑内部结构的合理布局和与外部环境的顺畅交互,创造了一个能自我适应、调整并持续更新的生态绿色园区。

莞韶城一期功能构成空间形态,生态景观与园区相关服务配套,给产业园区的工作人员带来了多样的生活与休闲体验,提供了更为人性化的工作环境,为人们在日常工作、生活及环境之间搭建了一种全新的关系;另一方面,其建筑方面结合当地气候环境营造了绿色节能低碳的形象,此外,它还为可持续产业园的规划设计提供了案例支持与发展方向。

莞韶城一期整合功能空间设计、生态景观以及园区配套服务,给产业园区的工作人员带来了多样的生活与休闲体验,打造了一个以人为本的工作氛围。为员工在工作、生活和环境中建立了新型的互动关系,从建筑角度出发,建筑设计结合了当地的气候条件,展现了绿色、节能、低碳的形象。为今后的产业园可持续发展规划设计提供了案例支持与发展方向。

资料来源:

表2:图片引自[12];其余图表均为作者自摄、自绘。

参考文献

[1] 邢洁,曲茉莉,王强,等. 供给侧结构性改革与环境保护的相互影响[J]. 环境科学与管理,2016,41(7):1-4.

[2] 张耀辉. 产业综合体城市定位及设计重点[J]. 居舍,2022(28):115-118.

[3] Korhonen J. Some Suggestions for Regional Industrial Ecosystems extended industrial ecology[J]. Eco-Management an Auditing,2001,8(1):56-70.

[4] Yu X,Lu B,Wang R. Analysis of low carbon pilot industrial parks in China:Classification and case study[J]. Journal of Cleaner Production,2018,187:763-769.

[5] 韶关市城乡规划市政设计研究院,莞韶园一期控制性详细规划(修编). 2021:1-3,5-6.

[6] 李虹瑾. 产城融合背景下的产业园区绿色综合体规划设计研究[D]. 重庆:重庆大学,2018.

[7] 于昊惟. 可持续理念下夏热冬暖地区建筑冷热界面空间设计研究[D]. 北京:清华大学,2019.

DOI:10. 27266/d. cnki. gqhau. 2019. 000576

[8] 席加林. 基于BIM技术的重庆地区办公建筑节能设计探索[D]. 重庆:重庆大学,2013.

[9] 肖小康. 热压自然通风对中庭环境的影响[D]. 马鞍山:安徽工业大学,2017.

[10] 徐梓钧. 广州地区观演建筑室内公共空间设计研究[D]. 广州:华南理工大学,2019.

[11] 施诺,谢莹. 夏热冬暖地区既有建筑屋顶节能改造策略分析[J]. 山西建筑,2013,39(33):181-182.

[12] 郑启皓,黎家骥,王炜航. 略论岭南特色建筑基因的传承与创新[J]. 南方建筑,2019(6):88-95.

(原文作者:廖俊晟,苏梓豪,周书东)