[摘 要]在以符号和审美为表征的后现代消费时代,游客需求从简单的观光游览向深层次、多元化的沉浸体验转变。我国传统滨海旅游目的地业态单一、产品创新不足,难以满足游客多样化的消费需求,由此引发了新一轮旅游目的地产 业结构调整。文章采用实地调研、深度访谈与网络文本分析相结合的综合方法,借助 Harvey 的时空修复理论对秦皇岛 滨海旅游空间的迭代更新和演化机制进行研究。结果表明:

(1)阿那亚以“资本-空间”动态交互方式完成传统滨海旅游 地时空修复,一方面资本通过对景观的嵌入式改造,催化了 地理空间的价值延伸与再生产,另一方面空间以生产要素的形式进入生产体系参与资本的循环;

(2)纵观时空修复过程 可知,阿那亚通过空间赋能、社群运营与身份认同等实践方 式重塑了人居环境,使传统滨海目的地转化为具有符号、秩 序以及情感等多维价值面向的旅居共同体,共筑多元化社群 的精神文化家园。随着旅居时代的到来,流于表面的观光游 览也不再能满足游客的深层次需求,内容创新、服务联结与 属地文化营造才是传统滨海旅游目的地转型升级的关键。

该研究旨在从时空修复与价值重塑的视角出发,对传统滨海 旅游地发展转型展开探索性案例研究,为滨海旅游产品迭代[基金项目]本研究受国家社会科学基金一般项目“武陵山区传 统村落创新发展研究”(23BSH070)和国家自然科学基金项目 “基于‘主体-产业-空间’协同视角的传统村落发展模式与重构 研究”(41901180)共同资助。

[关键词]时空修复;滨海旅游目的地;资本循环;旅居;阿那

引言:

随着城市化和后现代消费主义的发展,都市人 群度假需求快速释放,日常生活与旅游休闲的二元 对立界限被逐步消解。与此同时,中国滨海城市 因其独特的景观环境、区位优势以及地方文脉成为 重要的休闲游憩空间,并催生出了集“日常生活”与 “休闲度假”为一体的长住型(long stay)旅游产品。

2022年1月,国务院印发《“十四五”旅游业发展规 划》,提出要推动旅游业高质量发展、深化旅游业供 给侧结构性改革创新的战略目标。在此背景下, 滨海旅游目的地如何合理配置资源,进行提质扩 容,减少因开发方式不当造成的同质竞争、生产过 剩、环境恶化等社会问题,掌握供给侧改革过程中 的资本运行规律,推动滨海旅游空间更新换代成为 重要议题。学界关于滨海旅游目的地的研究从早期关注 生态环境影响,逐渐转向人地关系的和谐发展。然 而,现有研究多聚焦于物质景观营造、休闲游憩 产业嬗变以及主客互动等。滨海旅游地迭代更 新的实质是空间资源的(再)生产与分配,自Lefebvre 提出空间生产理论后,学者们对滨海城市空间实 践与功能转型的讨论也逐渐增多。

空间作为一种 生产要素,其本身可被资本、权力与文化等因素影 响,基于此,Harvey 在 Lefebvre的基础上指出,资本 可以塑造且重塑城市空间,随后提出了时空修复 (spatio-temporal fix)理论。该理论综合了空间的 生产与资本的流动性,广泛应用于阐释城市空间正 义、区域业态发展,解读产业劳工移民、旅游地空间 的生产、产业的发展与城市的复兴等问题,近年来有学者试图以该理论探索传统旅游 目的地的转型特征与时空分异机制。

值得注意 的是,虽然时空修复理论对解决我国传统旅游目 的地空间矛盾具有十分重要的借鉴意义,但该理论在 旅游领域的应用仍处于初始阶段,存在本土化应用 不足的问题,且缺乏对微观视域下旅游目的地演化 规律的生动解析。因此,将该理论引入中国旅游情 境研究还需进行适用性改良。

秦皇岛作为国内开发最早、北方规模最大的滨 海度假胜地,在发展过程中不仅面临着滨海旅游产 品落后的现实困境,还受到三亚、斐济、济州岛等国 内外滨海旅游目的地的市场挤压。在新的社会与 市场环境下,阿那亚通过营造“面向未来的先锋性 文旅社区”氛围,打造了高品质的文化艺术旅游区, 培育了社群文化,复兴了低迷的北方滨海旅游市 场,成为同类旅游产品转型升级成功的典范。

从历史视角来看,秦皇岛旅游业的动态演化与我国滨海 旅游发展历程相吻合,是中国滨海旅游目的地转型 的风向标。故本文将时空修复理论引入秦皇岛阿 那亚社区微观案例研究,结合我国传统滨海旅游目 的地转型实践进行创新性解读,探讨了资本多重来 源与空间演化的动态交互关系,分析资本如何通过空间、秩序以及情感等多维角度推动滨海旅居目的 地实现转型和价值重构,尝试呈现微观视域下旅游目的地时空修复与价值重塑的内在逻辑,以期为国内滨海旅游研究提供新的思路,为传统滨海旅游目的地的转型升级与可持续发展实践提供借鉴。

1 理论综述与研究框架

1.1 时空修复的理论引证

20世纪70年代,Lefebvre 在马克思的空间理论基础上增加了“地理空间”的范畴,批判传统观点中仅仅将空间视作容器的思想,强调空间的社会属性。随后,空间的科学研究由空间内事物的生产转向空间本身的生产,同时,研究范式出现了人文主义倾向。Harvey 在 Lefebvre空间的生产理论基础上结合资本积累的逻辑提出时空修复理论,他认为,空间修复与时间修复是解决空间问题、促进空间生产的两种途径。

其中,一种途径是表面的物理空间的修复,即空间修复;另一种途径是内在的特殊空间(如精神空间、文化空间)的修复,即时间修复。空间修复是指资本的空间流动,比如当空间内出现生产过剩问题时,资本便会主动开辟新市场,侵占、控制新空间,以此来转移空间生产中过度积累的劳动与资本。

时间修复是指资本的时间流动,以资本循环为主要手段,为缓解资本的过度积累,而将剩余资本投入其他回报周期较长的科技、教育、文化等领域中,并以此减缓资本的流通速度。

空间修复与时间修复是资本缓解危机的主要手段,若以二元交互的方式将两者同时纳入研究体系,则更适用于解释因资本嵌入而导致的地理空间扩张与重组问题。时空修复理论推出后,其在中国的适用性问题引发了学者们的广泛讨论。

我国作为世界上最 大的发展中国家,早已融入全球资本积累体系,成 为世界重要的经济实体,国内资本在全球化的冲击之下,其积累过程同样存在生产过剩的空间问题。在此背景下,时空修复理论为消解地理空间矛盾提供了理论依据。同时,Harvey的时空修复理论以西方发达国家的资本运行规律为基础,而中国作 为一个发展中国家,起步时在全球资本中技术等级 较低,并且中国具有以人民为中心的特殊政治结构、 强大的市场规模以及资本积累过程迅速等特点,这 使得时空修复理论在中国的应用必须经过本土化修正。

进一步讲,在旅游领域的微观视角下,资本的流动符合时空修复的两种形式,但其独特性在于时间修复中资本的一级循环与二级循环实际是融为一体的,资本对旅游景观、旅游基础设施与旅游服务设施的投资既属于对生产资料的投资,又是对消费资料和固定资产的投资,这显然有别于宏观城市空间的资本循环。

此外,一旦旅游目的地转型升级过程中旅游资源被垄断,那么其时空修复过程在微观层面必然存在着诸多不同之处,这也是本文所讨论的重点。

1.2 “资本-空间”动态交互的分析框架

19世纪后半叶,欧美大规模3S(sun/sand/sea)型 滨海旅游目的地兴起,国外学者逐渐将空间的生产 理论与滨海旅游相结合,从解构沙滩文化空间、推 理滨海旅游目的地形态演化模型、探讨滨海空间 划分与识别过程等不同角度对滨海旅游目的地进 行研究。

相较国外,我国滨海旅游起步较晚,在旅 游产业升级的背景下,空间与资本作为旅游目的地 发展的两大基本要素在旅游研究中获得关注。国内相关研究主要集中于分析滨海沙滩旅游资源开 发中的空间竞争因素、探讨在资本主导的滨海 旅游开发背景下,地方文化的信仰空间建构与认同 边界重构过程。

从上述研究中可以发现,资本在 不断地流动、转移中通过各种形式与空间相融合, 使得城市土地、原料、产业等陷入资本循环中,空间 的生产不断被资本化,滨海空间被贴上商品的标 签,促使空间内部发生一系列新的变化。资本侵蚀、占据了大量滨海资源,割裂了滨海空间,由此 造成大量人地矛盾与空间正义问题。此时,加速资本 景观化与空间化、促进资本循环,成为解决空间正 义问题、推动旅游目的地转型升级的主要方法。

在时空修复“资本-空间”经济要素及其所形成的社会力量对旅游目的地重塑的过程中,当传统旅游目的 地出现负面问题,空间的生产能力下降时,资本逐 利的特性会促进旅游产品升级、提高旅游空间的再 生产能力,进一步刺激或满足游客的消费需求。

资本为寻求最大化的利益会在流通过程中以其特有 的逻辑塑造地理空间,让空间成为其介质和产物, 从而重塑地方价值,形成空间的社会化结构和社会 的空间性关系。

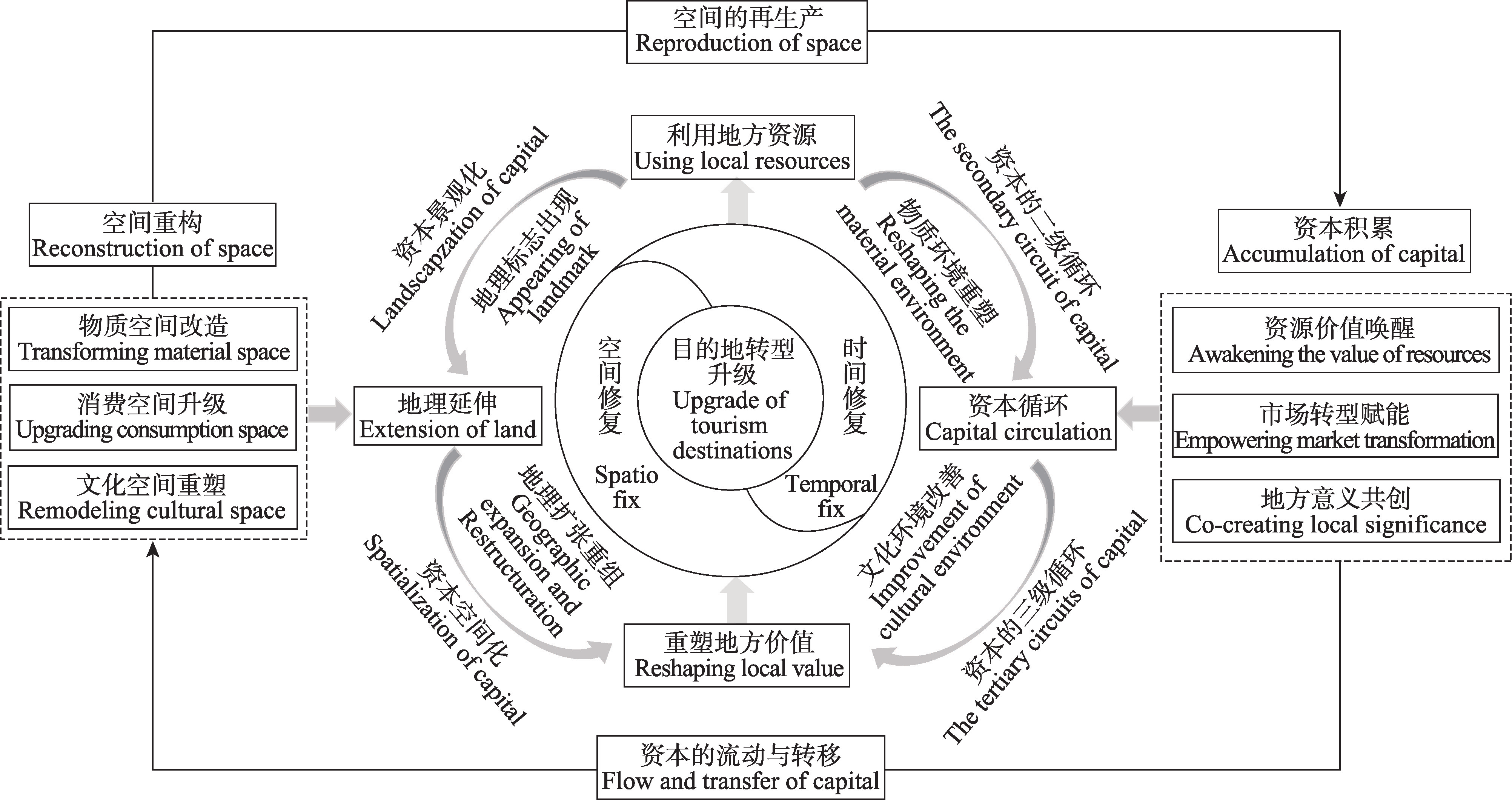

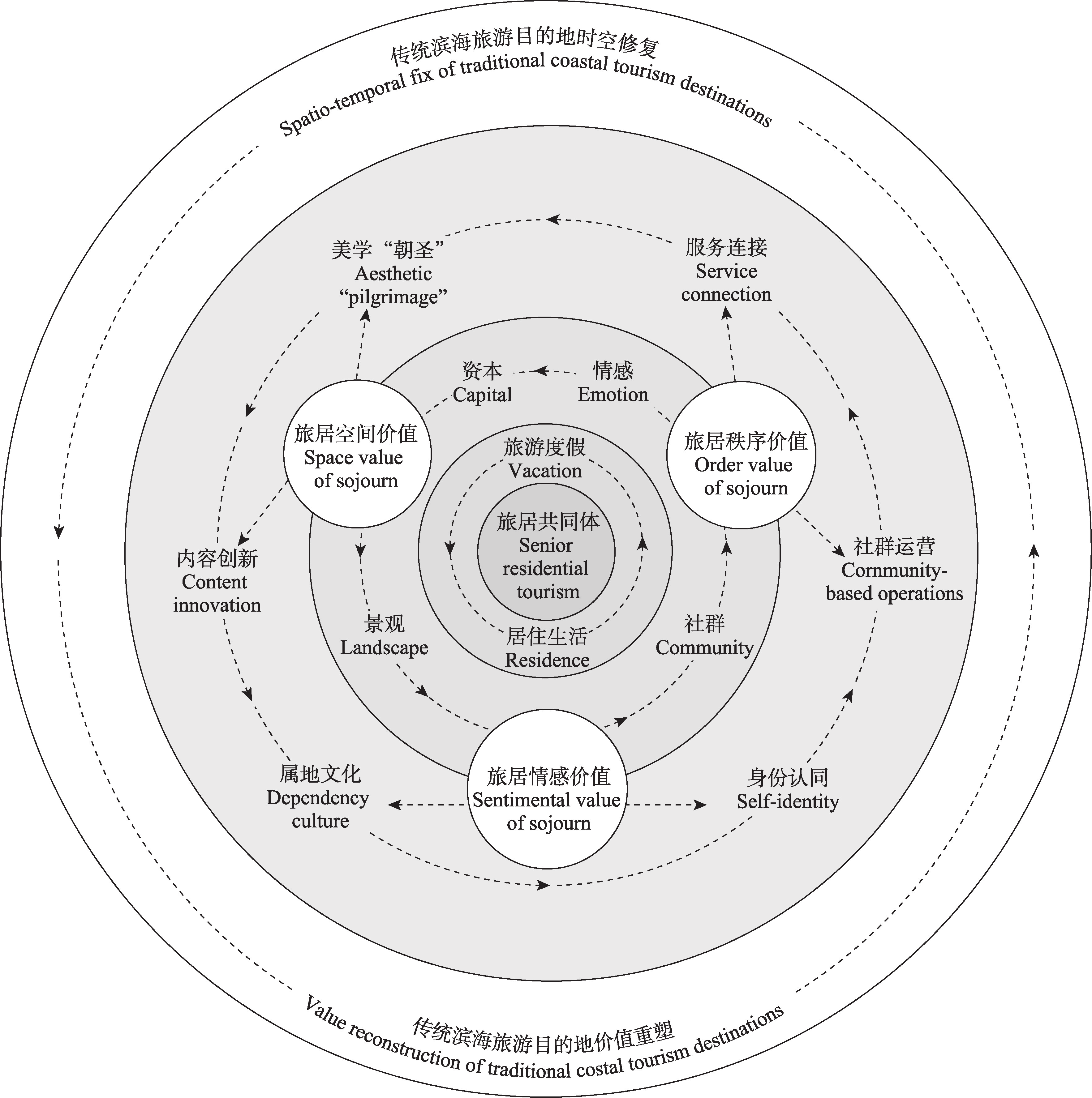

基于上述概念的阐释与梳理,本文以“资本-空 间”二者的动态交互为切入点,以 Harvey 的时空修复理论为依据,构建我国滨海旅游目的地产品转型 升级的分析框架(图1)。该研究框架以旅游目的地转型升级为核心,以地理延伸(空间重构)与资本循 环为主要内容,用以解读滨海旅游目的地时空修复 路径与逻辑。

图1 “资本-空间”动态交互的研究框架

其中,空间修复主要表现在通过资本 对景观的嵌入式改造,催化了地理空间上的价值延 伸与再生产;时间修复则主要体现为资本的流动与 转移,但由于旅游区的资本循环不涉及资本的初级 循环,这与城市地域范畴的资本循环存在程序上的 分异,故本文仅聚焦于讨论旅游产业要素中资本的 二级循环与三级循环;价值重塑是时空修复的结 果,空间修复改变了地方景观价值,时间修复提升 了地方文化价值,其本质是资本利用地方资源、重塑地方价值、修复自身危机的过程。

2 研究区域与研究方法

2.1 案例地概况

1898年, 清政府正式辟北戴河海滨为避暑区, 成为秦皇岛度假旅游的开端。

20世纪20年代, 北戴河被誉为“东亚避暑地之冠”。中华人民共和国成立后, 北戴河成为中央暑期办公地。改革开放后, 全国第一次旅游会议的召开使北戴河成为改革开放的突破口,旅游业的快速发展有力地推动了全市经济发展。

21世纪以后, 由于过度依赖自然资源禀赋, 秦皇岛旅游业逐渐出现了产品结构单一、生态环境恶化、旅游业效益下降等问题, 目的地可持续发展受到严峻挑战。

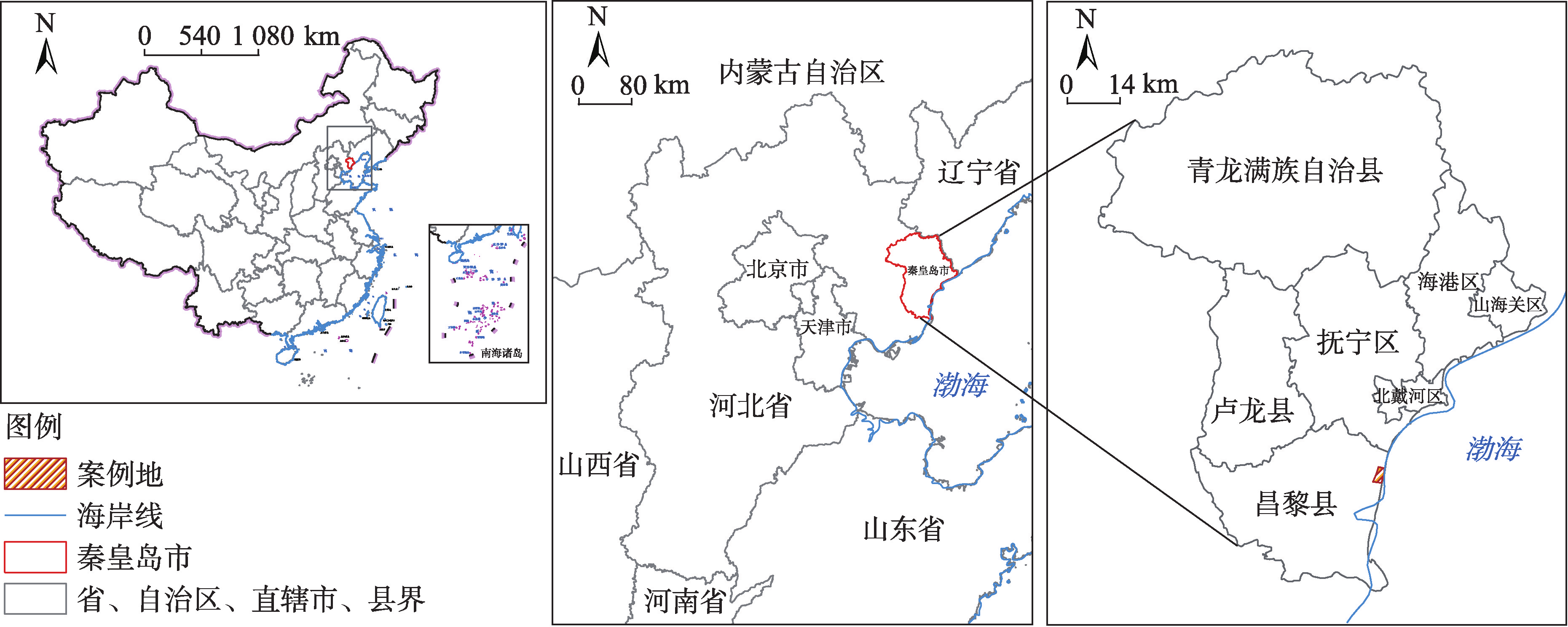

阿那亚位于河北省秦皇岛市昌黎县(北戴河新区), 距离秦皇岛市中心约38km, 距离北京市约280km(图2), 是京津冀区域代表性滨海度假旅游目的地。

图2 阿那亚社区区位图

2010年前后, 秦皇岛正处于旅游转型升级的瓶颈期, 旅游市场吸引力下降, 原本计划快速周转的重资产项目难以实现。2012-2015年, 在互联网行业飞速发展的时代背景下, 阿那亚通过转变发展战略, 将目标定位于北京新中产阶层, 聚焦于建设文化艺术社区。

目前, 园区内包括度假社区、度假酒店、民宿、食堂、酒吧、市集等高品质生活与度假配套设施, 以及孤独图书馆、阿那亚礼堂、单向空间、艺术中心、文创街区、沙丘美术馆等文化艺术空间。10年间, 阿那亚完成了从“不良资产”到“现象级度假区”身份的转变。2021年, 阿那亚年接待游客数量超140万人次, 旅游收入达到3880万元, 已经成为中国新型度假旅居社区的代表性案例地。持续不断的文化展演和艺术活动吸引了来自北京、 上海、广东等一线城市的度假旅游者, 延长了淡季营业时间, 是对秦皇岛传统滨海度假旅游产品的创新和升级, 对周边度假企业乃至全市旅游业的发展起到了良好的示范带动效应。同时, 阿那亚社区生活方式品牌、发展模式及影响力正在逐渐向全国范围内延展。

2.2 数据收集与分析

自2017年开始, 本研究团队一直对秦皇岛旅游业发展进行跟踪研究, 采用非参与式观察与田野调查的方法, 积累了大量案例地资料。

正式研究开展以来, 团队先后于2021年12月22-25日、2022年1月14-15日、2022年2月11-14日、2023年1月2-4日, 共4次赴案例地进行正式调研。主要采用半结构式访谈方法, 对秦皇岛市旅游和文化广电局、秦皇岛市自然资源和规划局等政府管理部门工作人员、阿那亚经营管理人员、阿那亚社区业主及游客等49人进行了深度访谈, 平均访谈时间为40分钟, 最终将访谈录音整理为文本资料约17万字, 形成田野调查笔记约1.9万字, 具体访谈内容涉及阿那亚旅游发展历程、产品升级措施、业主及游客与阿那亚的互动关系、旅游消费转型的影响以及各主体的应对方式等(表1)。

继而, 将访谈录音文本资料进行编码, 其中,G指秦皇岛市相关部门政府管理人员,M指阿那亚社区及酒店的管理者,R指阿那亚业主,T指阿那亚游客。例如G01-01 指第1位政府受访者所讲的第一句话。为进一步保证研究的准确性, 对相关二手资料进行了收集与整理。内容涉及:

(1) 爬取2013-2022年携程、美团、飞猪等旅游网站关于北戴河及阿那亚的评论与游记;

(2) 收集《秦皇岛市海岸线保护条例》《秦皇岛市旅游市场条例》《秦皇岛北戴河新区总体规划》等文本资料;

(3) 收集《2015-2020年度秦皇岛市旅游统计年报》、黄金海岸阿那亚开发建设情况等统计数据。

数据分析方法及过程如下:首先,将所有数据仔细阅读并分类整理,归纳总结已有的一手、二手数据;其次,利用规划文件、统计年鉴、新闻报道等资料,结合秦皇岛旅游发展的具体事件,梳理案例地旅游发展背景;最后,网络评论与访谈文本主要用于实证研究。其中,网络评论选取时间为2015年3月1日至2022年3月1日,剔除空洞无意义及重复性语句,再使用Wordle软件进行分析;访谈文本则采用话语分析法进行提炼,依照理论框架,从资本再造与空间重构两方面切入,围绕滨海旅游目的地特征,解读其时空修复与价值重塑的主要逻辑,从理论与实践角度探究滨海旅游目的地转型升级路径。

3 传统滨海旅游目的地时空修复路径

本研究旨在探讨阿那亚作为文化艺术社区如何通过“地理扩张”和景观重组实现对秦皇岛传统滨海旅游目的地的资本嵌入和空间再生产,当然,这一过程不可能完全脱离时间转换,其中,投资被转移到长时序的公共环境运营中,要通过资本多级循环与文化转向才能最终实现对传统盈利模式的颠覆式创新。

时空修复理论在微观案例中的情境应用更具中国旅游产业升级的话语特色,本文考察资本如何在空间和各行动主体间向下渗透,并明晰微观要素如何调适自我空间的能动性以做出规训与反规训的反应,以此全面理解新时代滨海旅游目的地的空间秩序与市场演进机理。

3.1 空间修复与景观再生产

传统发展模式使秦皇岛旅游开发与保护面临极大挑战,而资本积累与循环为度假型旅游目的地发展与旅游产品升级注入了新的动力。打造地理标志物、扩大资本流动范围,成为资本应对危机、化解空间矛盾与实现旅游空间再生产的主要方法。这一过程还表征为资本对景观的嵌入以及对地理空间的重塑。

3.1.1 资本嵌入景观:打造地理标志物

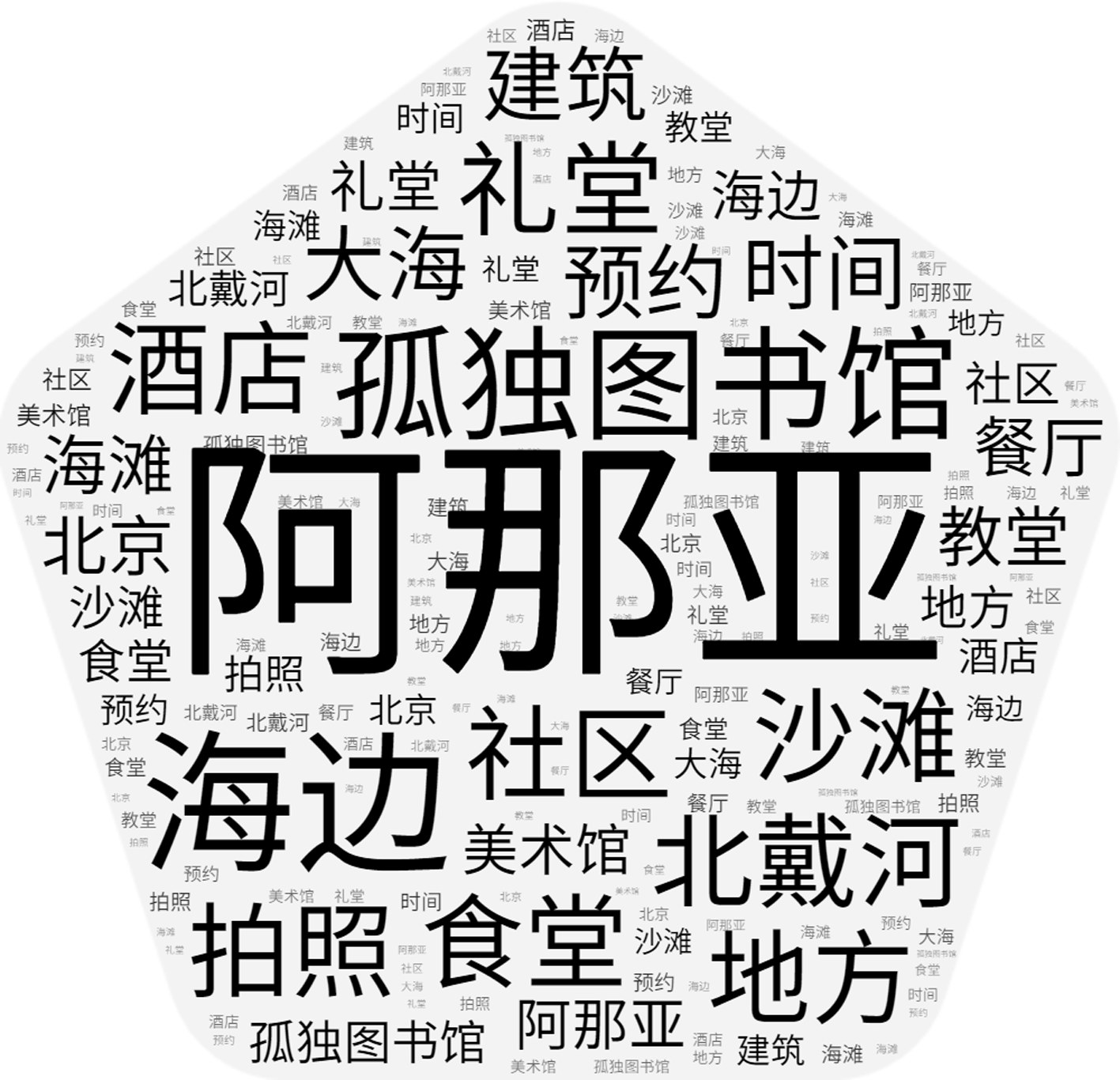

利用互联网检索与Python技术,共收集评论与游记1352条,其中,有效点评和游记1224条,由Wordle文字分析软件制成网络词云图(图3)。如图3所示,阿那亚处于核心位置,孤独图书馆与礼堂为重要名词,打卡、拍照为主要动词,可见,网红建筑成为阿那亚社区的主要旅游吸引物。

图3 阿那亚社区网络词云

伴随着社区“曝光度”的提高,其旅游收入逐渐增加,使阿那亚社区完成了资本的初步积累。此后,阿那亚凭借自身雄厚的资本优势,进一步占据了黄金海岸的优质海滨资源,着力进行公共空间的艺术氛围再造,实现了资本在秦皇岛南部区域的景观化。

阿那亚的景观打造主要有两种手段:IP重塑场景与艺术介入。阿那亚在景观塑造中通过孤独图书馆、海边教堂等网红建筑景观打造阿那亚建筑IP,创造出独特的在地文化,赋予了阿那亚社区独一无二的文化特色,联结了不同社群的审美和精神诉求。

阿那亚社区内的公共空间既是建筑文化景观,也是现代生活美学的直接体现,游客及业主对于旅居在地文化的理解从景观建筑产生审美体验的过程中逐步深入。

阿那亚的建筑IP不仅具有观赏审美作用,还兼具实用功能。其实用性表现为依托文化景观与建筑IP,阿那亚举办了多场艺术展览与读书沙龙,这使得原本只是网红空间的建筑景观有了多元的文化内涵和实用价值。

静态的建筑景观在流动的艺术交互中产生多重文化意义,构成业主、居民、游客、空间与环境之间的情感互动。

艺术介入成为建筑景观中的动态符号,让游客更轻易地感知与捕捉,实现了真正意义上的资本景观化。阿那亚作为新生代旅游社区促进了秦皇岛旅游产品的升级换代,同时,在全国旅居设计与建设方面引起了轰动与关注。

3.1.2 资本形塑空间:内部调整与外部重塑

资本在地理空间的扩张与重组是指以延缓资本积累矛盾爆发、方便资本在更广泛的时空范围内流通和循环为目的,而采取的各项对原有空间内部环境进行改造的举措,其行为既包含空间内组织模式的调整,也包含空间本身形态的重塑。资本对空间进行形塑的主要手段是资本间的协作,即通过资本协作的方式打破现有的空间形态,从而确保资本更加顺畅的流通。因此,该协作本身就属于一种生产空间的重塑与规划。

阿那亚爆火后吸引了大批商家入驻,品牌商家与阿那亚之间形成了新型合作模式。“进驻阿那亚的商家,我们是不收取摊位费和店铺租金的,只是每年收取流水抽成,这样商家挣得多,我们赚得也多。阿那亚里面业主和游客挺多的,消费能力都比较高,商家入驻以后基本都是不愁盈利的,而且现在已经不是我们请品牌入驻了,而是品牌主动联系我们。”(M04-33) 阿那亚与商铺之间形成的新型合作模式为旅游目的地转型背景下阿那亚与合作商的双赢打下基础,以进一步适应大众度假旅游的消费模式。如唐舍度假酒店、隐庐酒店与阿那亚达成市场合作伙伴关系;单项空间、naive理想国、OK Center 等第三方机构联合阿那亚开展读书沙龙、艺术展览、文化创意活动等合作。

传统的观光旅游向度假体验旅游转型,阿那亚社区内多数旅游企业以“合作共赢”(M04-41)的方式紧跟度假市场消费需求,推动旅游产品换代升级。通过旅游企业彼此之间的合作,原有的经营方式被改变,随之带来的是空间内部组织模式的调整。资本加强了对传统空间利用方式的改造,既强化了营利性空间的内部联动,也强调了公共空间的多元化利用,将资本对空间改造的触手延伸至更富生命力的文化领域,从而打造新的文旅产品序列,并最终形成了“资本-空间”的双向回报。

资本形塑空间的另一个重要途径是建成新的空间形态。大规模兴建配套服务设施是阿那亚社区减少空间障碍、打破原有空间格局,并最终完成社区外部空间重塑的重要方式。

“2013年的时候,我们老板转变了经营思路,后来开始整理海滩周边的环境,2014年的时候还没有机器,每天20多个保洁员在这一小片沙滩上清理垃圾,现在一台拖拉机把海滩推得特别平,沙子很白、很细,像滑雪场一样,没有一个脚印。”(M03-16) 2015年以来,阿那亚的销售业绩回暖,并且开始兴建配套服务设施,主要包括文化配套、旅游配套、体育配套、餐饮配套、儿童配套及生活配套6大类服务设施。从阿那亚平面布局示意图可知(图4),其建筑设施呈集中状分布,并严格控制建筑体量,最大限度保留绿地面积及良好的生态环境,以营造高品质度假氛围。建设高标准的旅游配套服务设施加快了资本的流通速度,推动了阿那亚的资本积累进程,同时,扩大了资本积累的空间。

图4 阿那亚社区平面布局示意图

3.2 时间修复与资本的流动

时间修复理论为资本的空间流动提供了另一种视角。时间修复作为资本逃避矛盾与危机的方式,可以在短期内缓解资本过度积累问题。同时,资本的三级循环作为时间修复理论的主要内容,揭示了旅游场域内资本的活动轨迹,为滨海旅游目的地空间转型升级提供了强有力的理论基础。

传统的资本循环理论将资本从对工业的投入转移至对建成环境的改造视为一级循环和二级循环,Yrigoy将这个理论应用到旅游产业并且做了延伸,认为资本的初级循环是对旅游景区类的建设投入,资本的二级循环是对文旅环境的投入。

作为传统旅游目的地再生的一种新范式,阿那亚是将优质的滨海资源视为核心吸引物,资本投入重点围绕海岸线实现文旅环境的营造。所以,本文将从资本的二级循环与三级循环两个方面,论述阿那亚作为北方滨海旅游目的地新生构成要素的时间修复过程。

3.2.1 营建环境引领产品重组:资本的二级循环

资本的二级循环涉及生产、消费两个领域,是第一级循环的历史性呈现。

在此阶段内,Harvey强调了以固定资本形式存在的物质基础设施建造的重要性。同时,Harvey在二级循环中引入了“营建环境”的概念,指资本转向生产环境和消费环境的建设,通过不断优化空间布局及完善基础设施来缩短资本流通时间。

这里的“营建环境”主要是由道路、街区、医院、住宅、娱乐设施、商店等要素构成的。对于秦皇岛度假型旅游目的地而言,阿那亚社区自身就是旅游吸引物,开发商对其建筑环境进行投资建设,其本质既是资本对旅游生产领域的投入,又是对旅游消费领域的投入。

文旅度假区项目需要持续不断投入资本完成整体环境的更新换代,这一过程也恰好印证当地产项目与文旅项目交互共生时,特定空间内的资本一级循环与二级循环是相互融合且同时进行的。

2015年,由于孤独图书馆在互联网上迅速走红,阿那亚的度假旅游产品蓬勃兴起,安澜酒店、隐庐酒店、Club Med度假村等酒店的利润率远高于行业平均水平,高投资回报率促成了后续企业的跟进。截至2021年,阿那亚共开业五星级酒店7家,从投资方来看,大型民营企业与外资企业占比最大,其中,大型民营企业4家,外资企业3家。

在资本的二级循环中,阿那亚空间自身成为资本增值的重要因素。阿那亚依托秦皇岛独特的滨海度假历史文化和海洋资源,通过构建新的景观标识、配备高品质休闲设施,举办艺术类文娱活动,传递独特的社群文化,成为吸引游客、旅居新住民的新兴文化旅游社区的典范。由此引发新一轮城市资本的争相投入,秦皇岛北戴河新区陆续开发了海水质量优秀、沙质颗粒较细、交通便捷的优质地段,建设旅游小镇与度假酒店。

资本的大规模流入打破了秦皇岛原有的空间格局,阿卡小镇度假区、渔田七里海度假区等吃、住、行、游、购、娱于一体的度假产品陆续开发,重构了全市旅游产品空间分布格局,带动了传统度假旅游产品升级(图5)。“现在,新的滨海度假业态主要集中在北戴河新区,阿那亚、蔚蓝海岸、渔田度假区等每天吸引上万名游客,阿那亚的跨年活动还上了央视。”(G01-03)并且,资本以其特有的时间修复逻辑对阿那亚海滩、建筑景观等旅游资源进行设计和重组,秦皇岛海滨环境在资本与消费逻辑的规训下成为直接的生产对象。

图5 阿那亚社区及周边新兴度假旅游区布局示意图

至此,阿那亚社区本身作为旅游吸引物既是生产要素也是消费要素,既参与了秦皇岛城市基础建设的基础性投资,也完成了作为相对独立的旅游生产环境的消费型配置,同时,参与资本的一级循环与二级循环,成为了城市资本投资和获利的重心。

3.2.2 文化艺术推动场景化升级:资本的三级循环

当资本在第二级循环中出现危机时,便会主动流入第三级循环,即对劳动力再生产方面投入,如科技、教育、医疗等公共领域。但无论流入哪个领域,其本质都以提高劳动者生产能力为目的,而相较于前两级循环,资本在第三级循环中开始关注人的主体性。Harvey认为,空间生产的危机是因为忽略了人本身的发展,因此,站在空间视角提高劳动者自身的能力与素质,才是真正解决空间危机的方法。如果想要重新获得空间生产的主动权,改变传统滨海旅游目的地现状,就要以人为根本出发点进行产品设计与运营。

阿那亚作为微观尺度的研究区,其资本流转方式与资本循环理论略有差异,虽不涉及公共领域,但其对文化空间的改造充分展现了其人文关怀,符合Harvey资本三级循环理论的整体特征。因此,阿那亚社区内资本的第三级循环强调改善文化艺术氛围,建成对特定目标群体有持续吸引力的旅游文化空间。

阿那亚的后期投资明显偏向满足业主与游客的精神需求。比如引入三联海边公益图书空间,冠以孤独图书馆之名走红网络,成为阿那亚的地标建筑;阿那亚礼堂是充满仪式感的文化艺术空间,是社区音乐会、艺术展的举办地,是精神沉思生活的场所;Club Med是国内唯一原版设计的度假村;高尔夫球场由世界名师设计,风格独特,特定时间向业主免费开放;中国首个社区马会,引进不同类型的世界著名马种,满足社区度假人群的多层次需求;海风酒吧是阿那亚的海上驿站,举办海滩篝火晚会、主题酒会等活动。阿那亚社区内旅游娱乐、度假休闲、社群生活三位一体,构成了一个完整的、充满多样性和包容性的精神文化空间。

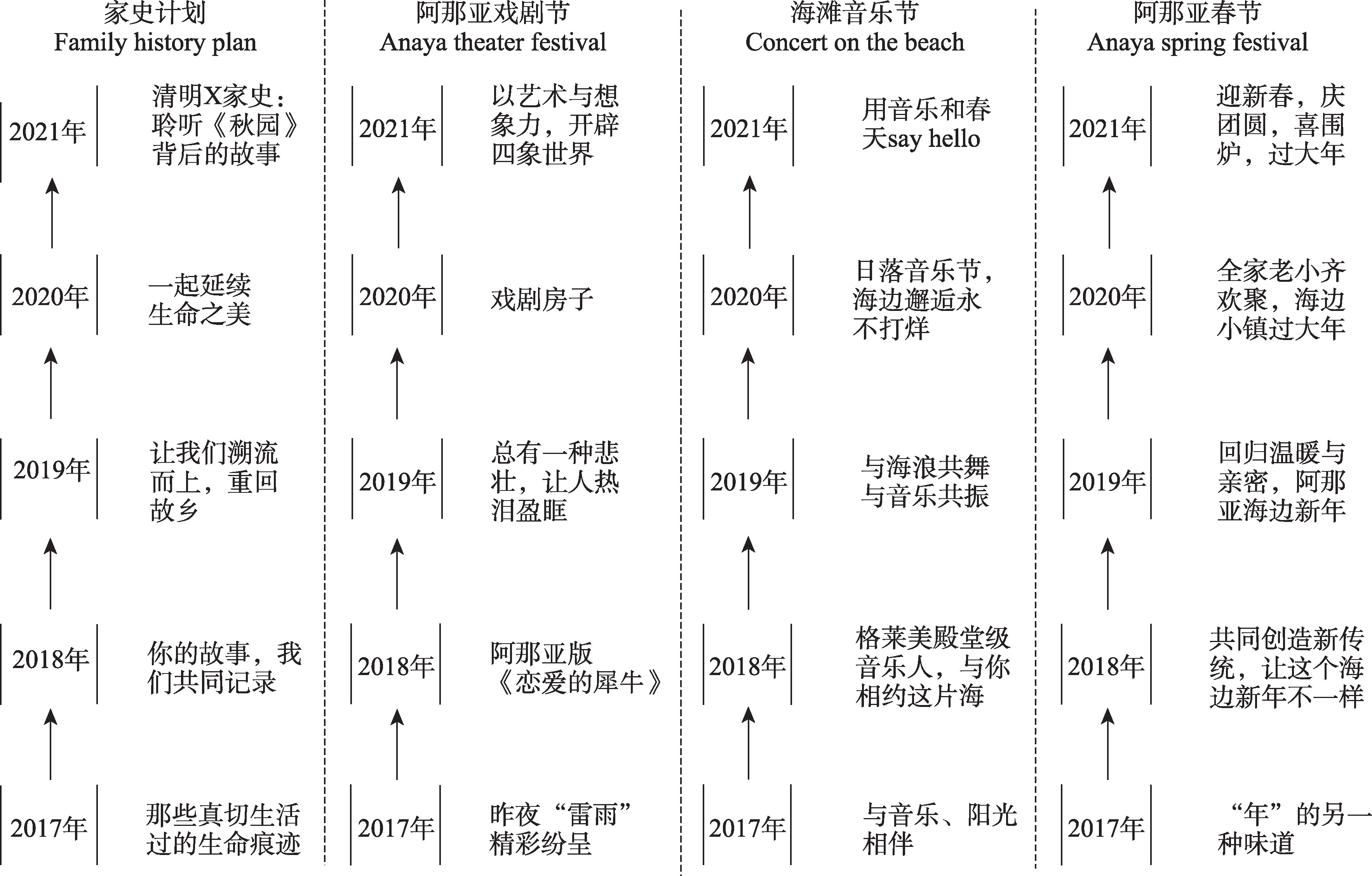

高品质的场景化运营成为阿那亚在三级循环的资本流转中的创造性表征。文化空间不是地点和场所的单一物理呈现,而是包含了人、场所、活动三类要素且紧密互动的“场景”。“我们每个业主都会参加不同的社群,比如家史群、戏剧群,每个社群会组织不同的活动,业主的反应都挺好的,参与度也挺高的。”(M07-18)阿那亚社区建成至今举办的大、中、小型活动超过200场,保证每月策划一期活动,夏季时较为频繁。主要活动包括:家史计划(37次)、阿那亚戏剧节(28场)、海滩音乐节(13场)与阿那亚春节(8次)(图6)。

图6 2017—2021年阿那亚社区部分活动汇总

这些活动满足了业主和游客的文化需求,阿那亚业主也对其产生了特殊的情感,其中,最具典型性的便是阿那亚家史计划。2015年8月,阿那亚成立了家史社群,“家史计划的开端源于分享而不是写作”(阿那亚创始人马寅),阿那亚所有业主都不是原住民,家史计划通过“再造故乡”这个概念重建业主的精神家园。阿那亚业主在一次次的“一句话乡音”“舌尖上的家史”和“邻居家宴”等活动中分享自己的故事,交换生命信息,从萍水相逢的邻居变成了知根知底的家人。这种特殊的关系,就是业主对阿那亚的归属感与认同感,是一种全新的场所依恋。

文化空间的场景化运营是以阿那亚为示范的秦皇岛滨海旅游资本循环的自我更新与地方表达,促进了当地整体旅游产品从观光型向度假型的转型升级,扩大资本流动范围与创新资本流通空间成为阿那亚社区资本重组的重要形式。同时,将资本延伸至精神文化空间,满足消费者的人文需求,可以为旅游目的地的独特品牌价值提供持续性的动力,正如Harvey在阐释空间生产性矛盾时强调要重视人的需求,旅游空间亦是如此。若想真正解决空间矛盾,实现旅游产品的迭代式创新,促进滨海旅游目的地全面升级,就必须以人文关怀为基点,充分考量生产与消费主体的需求,促使资本由物质空间领域流向精神文化领域。

随着时空修复的不断演化,阿那亚也经历了从文旅地产项目向生活方式型度假品牌的转型,在文化艺术内容持续创作中成为国内文化艺术领域的重要符号。至此,秦皇岛滨海旅游业在阿那亚文旅品牌的频频突围引领下进入了“大文旅+”的目的地发展模式,产品从单一化向多元化升级,将不断推动滨海、海面、海底与低空等立体式的业态空间体系的构建。

4 旅居共同体:传统滨海旅游目的地价值重塑

后现代主义范式下,游客需求从简单的观光游览向深层次、多元化的沉浸式体验转变,旅居与日常生活的界限逐步被打破,一种以旅游度假与居住生活为一体的旅居现象日益增加。

文化要素作为旅游空间的重要资源,成为联结空间内不同主体的纽带,加之旅游空间的多重属性(物质属性、社会属性与文化属性),越来越多的旅居地将资源转化利用与空间文化价值的重塑紧密结合。此外,无论是旅游企业的运营,还是旅游目的地的创新与发展,都更加注重社区群体的广泛参与和支持意向。围绕居民进行文化要素传播,有益于居民参与服务协作,共创社区家园的友好氛围,是实现旅游目的地价值重构的重要途径。

阿那亚社区作为解析人地关系的微观尺度,映射出传统滨海旅游目的地向高品质旅居目的地转型的价值重塑逻辑:在旅居空间方面,以产品美学和生活美学为导向,全方位拓展阿那亚的空间美学体系;在旅居秩序方面,以产品非标准化创新和管理体系的社群化运营来挖掘和释放旅居社交空间的内在潜能,共筑旅居社群文化共同体;在旅居情感方面,基于文化艺术内容创作的积累和文化空间场景化的长期实践,不断延伸自有品牌的情感认同边界,深度联结属地文化与前沿艺术资源。通过营造深度参与的先锋性文化空间,全面观照旅居者的衣食住行、情感关系、精神世界,打造一个全资源滨海旅游度假综合体社区,成为传统滨海旅游目的地迭代升级的典范。

旅居是一种集居住、旅游、休闲、度假、疗养等为一体的全新的生活方式。这一概念最早起源于国外学者对长住(long stay)的研究。近年来,学者们对旅居者的界定超越了时间长短的界限,主要是体现出一种脱离于日常生活的新型旅游方式。具体而言,很多人在阿那亚选择“待在海边什么也不做”(T03-27)或“坐在孤独图书馆看完一本书”(T05-11),也有一些人会专门为了观光、社交、美食、文化艺术活动等需求进行长住旅居活动。综合来看,提升生活和生命质量是新型滨海旅居者的首要目的,他们一般偏向于低体能消耗和低风险的活动,在活动空间选择上,往往避开一些成熟的大众旅游核心区。

旅居行为的出现赋予了旅游目的地更丰富的流动内涵与特殊的表征意义,景观、资本、社群、情感诸多要素始终渗透在旅游目的地价值重构过程中,代表着新的舞台空间。阿那亚将家园、社群、情感等文化精神嵌入旅居者的日常游览与体验之中,借助旅游空间的符号象征价值、秩序形塑价值以及情感培育价值,使旅居者在体验休闲文化的同时,与精神家园进行联结与对话,满足游客的多元化需求,最终实现滨海旅游目的地时空重塑与升级(图7)。

4.1 旅居空间价值:美学“朝圣”与内容创新

空间是旅居的基础,阿那亚在空间价值重塑方面投入巨大,与原研哉、坂本一成、董功、马岩松等全球优秀设计师一起,打造了兼具滨海功能、审美、情感和精神价值的空间体系。阿那亚建筑符号的象征价值是以建筑和空间观照人的需要为出发点,建立起包含公共文化建筑、文化艺术、度假酒店、社区食堂、特色餐饮、品质日常、童趣天地、运动休闲在内的丰富多元的空间体系,实现了空间的全方面持续赋能。

传统滨海旅游目的地时空修复 Spatio-temporal fix of traditional coastal tourism destinations

美学“朝圣”服务连接 Aesthetic Service"pilgrimage"connection

资本情感- CapitalEmotion

旅居空间价值 Space value

旅游度假旅居秩序价值 of sojourn of sojourn

旅居共同体 VacationOrder value

内容创新 Senior★ 社群运营ContentresidentialCornmunity-innovationtourismbased operations

景观居住生活社群 LandscapeResidenceCommunity

属地文化旅居情感价值身份认同DependencySentimental valueSelf-identitycultureof sojourn

传统滨海旅游目的地价值重塑 Value reconstruction of traditionalcostal tourism destinations

图7 滨海旅游目的地空间价值重塑图 Fig. 7 Spatial value remodeling of coastal tourism destinations.

游客在阿那亚进行的打卡活动可以被视为带有仪式性质的追随行为,在参观完大礼堂与图书馆后,其网上评论显示游客经历了类似“朝圣”的文化体验,并从中感受到某种深刻的符号审美价值。阿那亚对于这类空间的建构包含着经营者与游客的情感共鸣,具体表现在空间技巧运用和物质景观设计两个方面。

在空间技巧方面,规划者运用特定的空间技巧设计了一套清晰明确的空间句法,游步道采用特定闭环交通线路、社区内各个景点入口设置较为隐蔽、交通标识规格统一、建筑风格充满现代元素、环境色彩较为柔和等,巧妙地使游客沉浸于阿那亚社区的空间环境之中。这种巧妙的空间设计来自对游客情感的操控,情感驱动因素已经被广泛应用于消费空间的营造,尤其是家庭活动空间,如家庭农场、儿童游乐场、亲子体验中心等。傍晚时分阿那亚海滨沿岸的灯光色调、景观小品和音乐设计,看似漫不经心的设计却无不隐含着对游客感官的观照。这种设计逻辑在无形之中实现了对消费者的权力运作和身体规训,通过促使其保持心情愉快达到唤醒游客主体性的目的。

在物质景观设计方面,阿那亚作为滨海旅游目的地而言,其建筑风格卷入大量休闲元素,如摆放观光椅的大露台、摆满零食的吧台以及室外设备齐全的休闲广场。受访者也都表达出在阿那亚提供的休闲环境里可以重新发现自己、恢复自己。“这边很治愈的,它既拥有城市的便捷,也拥有自然的美好、人情的温暖,在海边散散步、荡荡秋千,就像按下了生活的暂停键。我们在北京的打工人疲于工作,很愿意接受在精神上能疗愈自己的东西……” (T03-12) 阿那亚在海边陆续建设了礼堂、美术馆、音乐厅、剧场、图书馆,然后再用一条慢跑道把它们串联起来(图8)。在旅游旺季,阿那亚会围绕这些景观组织各种文化活动,这条海边的精神主轴到现在都持续吸引游客的到访。阿那亚通过创造丰富的空间形式塑造了一种全新的日常生活的仪式与传统,休闲型符号的移植和空间重构,使得游客将旅行与精神层面的价值体验联系起来。

图8 阿那亚社区景观

4.2 旅居秩序价值:服务联结与社群运营

2014年底,阿那亚开始设立业主群,摒弃了传统物业管理模式,创造了新的阿那亚社群文化和旅居物业管理模式。起初,业主群只是为了解决业主对阿那亚社区的投诉、建议与咨询。之后,业主群由投诉处理平台转变为业主交流平台,随着人数的增加,业主群逐渐分化为48个兴趣群,涵盖了话剧、公益、投资、时尚、美食、团购、业主互助等多个不同分类,业主们在群里共同策划、参与社区的各项活动,商议、管理社区的公共事务,为阿那亚社区建设出谋划策。

如今,阿那亚的社群已经成为了资源整合平台与社区自治平台。比如阿那亚的所有工程,在同等条件下优先交给业主承包。有的业主对阿那亚的酒店项目非常感兴趣,出资跟投,成为了阿那亚的合伙股东。此时的阿那亚对于业主来说不仅仅是 一套房产,而是一个事业发展的平台。也有业主对美术馆的功能表示异议,于是开发商将其改成了可以吃早餐的美术馆。还有业主在社群中提出,“夏季沙滩上垃圾箱过少,带来许多不便,希望增加垃圾箱数量。”(R13-03) 但也有业主指出,“增设垃圾箱既浪费资源又影响沙滩美观,作为阿那亚的居民,应该自备垃圾袋,主动将垃圾带回。”(R05-16) 同时,阿那亚社工群顺势成立,定期开展社区义务劳动,清理沙滩垃圾。阿那亚新型旅居社区中的业主们通过社群进行沟通,与物业管理人员共同治理社区。它摒弃传统旅游地产的管理模式,以社群运营的方式实现了社区秩序重构,形成了阿那亚特有的地方文化氛围。

阿那亚的社群文化不仅体现在社区内部的管理和服务上,还体现在对业主和游客的关怀上。例如,阿那亚的业主群不仅用于日常的交流和活动策划,还用于解决业主和游客在社区生活中遇到的问题。这种社群文化使得阿那亚社区不仅是一个居住和旅游的地方,更是一个充满人文关怀和归属感的社区。

此外,阿那亚还通过举办各种文化活动和节庆活动,如家史计划、阿那亚戏剧节、海滩音乐节等,进一步加强了社区成员之间的联系和互动,增强了社区的凝聚力和归属感。这些活动不仅丰富了业主和游客的生活,也促进了社区文化的建设和传播。

4.3 旅居情感价值:属地文化与身份认同

作为阿那亚的核心消费群体,旅居者的个体背景往往存在相似性,相同的兴趣爱好、生活观念和社会阶层等,是彼此之间进行社区互动的基础与前提。在社区日常生活中,阿那亚的公共空间成为了居民熟悉的属地空间,群体之间的友谊转变为生活空间的生产。“平时就我和老伴儿住在这边,不用操持着一大家子,有时间出来玩玩挺好的……我们都 有微信群,平时会参加戏剧群的排练、演出,每一年都有业主大戏的排演,蛮有意思的。”(R03-10) 通过 社群组织的活动以及聚餐、演出等多元化方式强化了居民的相互联系。

置身于新的社交领域,阿那亚 业主在沟通互动中逐渐建立起家园归属感,创造了身份意义、调节了人际关系、建构了身份认同。“这 边有很多业主都是熟人推荐,老带新的购房比例接近95%,很多人就为了做个伴,平时一起吃吃饭、参 加参加活动。”(M02-15) 阿那亚社区并不是完全私 人化的独立居住空间,休闲社区语境下居民的行为 属于群体行为,社区成员的互动增强了其属地共同 体意识。

随着消费社会的发展,旅游行为从简单的经济 行为逐渐升级为基于自我认知、身份构建与情感体 验的文化行为。阿那亚业主维持着原有的社会关 系的同时,也在产生着新的社会关系。“很多业主平时不会长期住,但是社群举办活动的时候大多都会 回来参加。”(M02-23) 旅居的意义是不断浸透和流 动的,是一个掺杂着过往与当下社会关系的不断蜕 变的复杂产物。阿那亚将居民的恋地情结与旅居文化结合,培育旅居者的家园情感,使其重新获得 家的归属感与身份认同。快节奏的现代化洪流使 城市居民疏远了对家的依恋,出于对群体生活以及 自身认同感、归属感的需求,旅居者对阿那亚社区 赋予更丰富的地方价值的想象以获得精神上的放 松与自由,以此对抗现代生活中无家的隐忧。阿那 亚社区作为长住型旅游目的地实现了居住边界的 迁移与跨越,也实现了对居游传统意义的传承、延 伸与扩充。

5 结论与讨论

5.1 结论

滨海旅游地作为滨海城市空间的重要组成 部分,它的存在与发展需要同社会生活与时俱进。本 文基于 Harvey 的时空修复理论,以秦皇岛阿那亚社 区为案例进行实证研究,尝试揭示传统滨海旅游地 迭代更新过程的时空修复路径与价值重塑逻辑。

(1) “资本-空间”动态交互是传统旅游目的地 时空修复的核心逻辑。一方面,空间本身作为一种 生产要素被资本塑造与重塑,资本通过对建成环境 的更新,打造海滩景观标志物,实现资本向景观化 跃迁;另一方面,伴随旅游经济的发展,空间作为介 质进入资本循环,从而推动新一轮滨海旅游空间的 开发、设计、使用与改造。

(2) 资本的空间修复表征为物质空间的更新与 文化景观的重构。一方面,通过塑造建筑IP、创新 商业合作模式与创新空间环境模式的方式实现地 理空间的延展;另一方面,通过运作逻辑革新与组 织运营模式的调整实现空间规训,从而使其空间秩 序、社群关系与生产方式、生产关系相适应。资本 的时间修复伴随着秦皇岛传统滨海空间向现代文 化空间的转型实践。阿那亚社区空间作为旅游吸 引物进入生产体系,参与资本循环,成为资本投资 和获取新利润的焦点,其主要表现为资本在二级循 环中对建筑环境的重构,以及在三级循环中对文化 项目的场景化升级。

(3) 在传统滨海旅游目的地时空修复过程中, 文化资本的嵌入重塑出更具生命力的旅居价值,从 而呈现空间、秩序以及情感等多维面向。阿那亚以 26 第 38 卷 2023 年第10期陶 慧等 | 传统滨海旅游目的地时空修复与价值重塑

空间赋能全方位拓展阿那亚的空间美学体系,以社 群运营来共筑旅居生活的管理秩序,以艺术场景营 造不断延伸品牌认同与情感联结等实践形式促进 旅游目的地价值升级,满足消费者多元化需求,化 解时空重塑的人地关系矛盾,使传统滨海目的地转 化为满足多元化社群精神需求的旅居共同体。

随着旅居时代的到来,度假旅游逐渐成为人们 美好生活的组成部分,是一种生活方式、学习方式 和成长方式,包含着游客对精神文化的追求与向 往。纵观滨海旅游目的地时空修复过程可以看出, 其本质是资本利用地方资源、重塑地方价值、修复 自身危机的过程。不仅涉及物质环境的营建, 也包 括文化场景化的运营, 不仅关注人的物质需求, 更 关注精神的需求, 而社群正是一个全方位展开美好 生活的试验场, 熟人社会在这里被重新定义, 邻居 们相互认同、互动和分享, 共同融入旅居共同体。精神家园是人们对生活意义、生存价值和生命归宿 的一种精神与文化认同, 也是传统滨海旅游目的地 转型升级的最终指向。

5.2 讨论

空间与资本的交错互动一直以来都是马克思 主义地理学的关注焦点。近些年中国旅游正在以 丰富的空间实践与全球化进程对话, 同时也为这一 研究领域提供了生动的素材与案例。我国传统滨 海旅游目的地正面临着停滞、转型、复兴的关键时 期, 其未来走向除了继续发展传统观光型旅游产品 与酒店、会展、会议等高端型旅游产品, 保留与强调 其原真性和历史文化特色外, 更需要考虑结合建设 国家级旅游度假区的利好政策, 在复杂的资本关系 网络内找寻新的经济增长点, 激发新一轮滨海旅游 空间生产的动力。

2022年7月, 国家发展改革委、文 化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要 (2022-2030年)》, 提出建设环城市休闲度假带的 规划设想, 将进一步填补城乡之间旅游发展的洼 地, 让人人能共享中国式现代化建设的成果。新时 期我国经济发展水平与居民出游率大幅提升, 国民 经济已从高速增长转向高质量发展的新阶段, 旅游 业同样面临着转型的抉择。消费转型背景下, 秦皇岛既要抓住市场下沉和消费升级的发展机遇, 也 要应对动能转化、模式创新和国际竞争的诸多挑 战。作为我国开发最早的滨海旅游目的地, 秦皇岛 在漫长的旅游发展过程中经历着产品探索、成熟、 衰落与重生的流转。从中华人民共和国成立至今, 秦皇岛的旅游形象经历着不断的标识、认证与嬗 变, 与之相对应的是旅游目的地的时空修复与价值 重构。

资本通过时间修复与空间修复的方式不断化 解滨海旅游目的地空间障碍, 并在资本运行轨迹 中, 实现滨海旅游目的地空间的再生产与旅游产品 的迭代更新。资本作为促进旅游目的地空间转型 发展的重要动能, 其在固定地理区域内的变化与流 动诠释了时空修复理论中资本在旅游场域的运作 逻辑。然而, Lefebvre 在空间的生产理论中强调, 空间是政府、居民、市场等各种利益团体追求资本增 值与剩余价值最大化的场所。

虽然 Harvey 的时 空修复理论继承了 Lefebvre 的思想, 并在此基础上 提出空间资本化是资本、权力、制度、文化等多方力 量的综合, 但与 Lefebvre 不同的是, Harvey 主要强 调资本对空间的作用。然而, 在我国社会主义制度 背景下, 政府作为非资本要素参与度假型旅游目的 地的空间改造, 其作用不容忽视。

因此, 要全面解 析我国度假型旅游目的地产品转型与创新, 不能仅 仅局限于时空修复理论视角下的资本运行逻辑, 更应 当根据当前我国旅游目的地的现实情况进行讨 论, 并适当创新与调整时空修复理论框架, 增加对 除资本外其他因素的分析。本案例对资本在空间 实践中的运转机理的讨论, 无不嵌入了国人延续千 年的家园情怀与属地认同, 浪漫主义的景观重塑机 制里无不隐喻着都市人群对地缘关系的亲密渴望, 这一发现显然突破了时空修复理论原有的“资本- 空间”的互构逻辑, 成为颇具东方人文特色的理论 解读新范式。当然, 基于中国语境下的资本流动必 然有着独特的社会制度逻辑, 滨海旅游目的地空间 呈现出制度与市场的二元导向性。但是, 由于篇幅 受限, 本文仅基于个案讨论了资本与空间要素的交 互逻辑, 对于更多的典型案例以及政府、权力、制 度、地方居民等非资本要素未能深入讨论, 在后续 研究中将继续关注与思考。

参考文献

[1] 傅才武, 李俊辰. 旅游场域中传统村落文化空间的生产逻辑与价值回归[J]. 江汉论坛, 2022(10): 131-137.

[2] 王金莲, 苏勤. 第二居所旅居者与当地居民社会互动过程及机制 -- 以三亚市为例[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 462-476.

[3] 中共中央国务院.“十四五”旅游业发展规划[EB/OL]. [2022-04-23]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/20/content 5669468.htm.

[4] 齐丽云, 贾颖超, 汪克夷. 滨海生态旅游可持续发展的影响因素研究[J]. 中国人口资源与环境, 2011, 21(S2): 238-241.

[5] 陈扬乐, 方斌. 国际合作: 南沙群岛旅游开发的理想模式[J]. 经济地理, 2022, 42(5): 204-212.

[6] JESSOP B. The crisis of the national spatio-temporal fix and the tendential ecological dominance of globalizing capitalism[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2000, 24: 323-306.

[7] CERNY P G. Restructuring the state in a globalizing world: Capital accumulation, tangled hierarchies and the search for a new spatio-temporal fix[J]. Review of International Political Economy, 2006, 13: 679-695.

[8] BOK R. 'By our metaphors you shall know us': The 'fix' of geographical political economy[J]. Progress in Human Geography, 2018, 43: 1087-1108.

[9] LEFEBVRE H. The Production of Space[M]. Donald Nicholson-Smith, trans. Oxford: Blackwell Ltd, 1991: 1-15.

[10] HARVEY D. Globalization and the spatial fix[J]. Geographische Revue, 2001, 2(3): 23-31.

[11] HARVEY D. The spatial fix: Hegel, von Thunen, and Marx[J]. Antipode, 1981, 13(3): 1-12.

[12] 曾鹏, 李洪涛. 城市空间生产关系的集聚-扩散效应: 时空修复与空间正义[J]. 社会科学, 2018(5): 32-41.

[13] 张佳. 论大卫哈维的资本积累危机理论及其当代价值[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2017, 54(4): 24-31.

[14] 张娟, 王茂军. 北京市休闲型乡村时空修复与潜在风险 -- 以 莲花池村为例[J]. 人文地理, 2020, 35(5): 69-76.

[15] SCOTT S. Labor, migration and the

(原文作者:陶 慧,何玥明,高彩霞,张梦真)