只有干园区运营服务的,才知道现在工作有多卷。

在招商艰难的环境下,园区开始聚焦运营服务,一方面希望提升园区运营服务进而提升市场竞争力,进而在园区招商占得先机;另一方面,园区运营服务也是如今园区少数能做出亮点模块,综上原因园区运营服务备受关注。

关注多了,压力也就多了。园区运营都是“摸石头过河”,其特点就是战略目标容易漂移、获得正向反馈慢,而在这个过程中运营的业务方向、算账逻辑、团队建设、个人心态等多方面都容易出现问题,最终都会转化为“内卷”。

就笔者观察,一个成熟的园区运营服务团队在成长的过程中,基本将经历“三道坎”。

第一道坎“认知坎”:如何正确地理解园区运营业务?

什么是园区运营服务?什么是能产生收入的园区运营服务?什么是投入产出比算的过账的园区运营服务?产业逻辑匹配、政企协同构建、共享车间设计、技术赋能渠道、政策定制模型、新媒体创新服务?每一个词展开讲其实都是很大的课题,这第一道坎,基本就要倒下50%的园区。

(1)“大面积对标,求大求全”,这个在传统运营服务体系搭建中特别容易出现,最终结果是每项都无法落地。

笔者常年被问到一个问题,10万方的园区应该配多少运营人员?这不好说,关键你要这些运营人员做哪些业务?组织结构什么样?最后才能确定人员。

运营是非常复杂且非标的,对标更多的是对标运营体系搭建思路,而具体怎么怎么搭建运营体系要根据自身园区区域热点、入园企业特点来决策。

举个很简单的例子,上海张江区域某知名园区运营服务常年受到参观,但去学的没一个学成的。原因也很简单,要从这个园区招商看起,这个园区核心企业招商是两国商务部之间的对接,商务部把信息对接给核心城市,核心城市把信息对接给核心开发区,核心开发区带着外商去看环境最好的园区,外商喜欢低密度环境优美的园区,而这个园区也很聪明规划时候起手在园区当中挖了个人工湖,被外商一眼看中,当即拍板落定,那这个园区的运营服务体系怎么设计的呢?那是根据这些核心的入驻企业的需求构建出来的,你没有英伟达,搞什么生态服务嘛。

传统园区服务方面,就在现在的市场环境而言,比起园区天天嘘寒问暖,多数企业还是觉得降两毛钱租金来得实在一些。传统运营服务园区搞活动都已经搞不起来,需要拖着一些企业参与,所有活动参与率最高的只有政策宣讲+端午节/中秋节的包粽子/包月饼。

入园企业不需要形式主义内容,而是真正能服务的内容,园区也应该摒弃无意义服务,真正地1去做服务企业的事情,某TOP10企业24年运营收入2000万,多数是电力改造、企业装修,这个业务很实在不错的。

(2)“聚焦产业方向,求难求深”,这在进阶运营服务体系中出现的毕竟多,但多数最终不经济

进阶运营服务方面,除非真的能帮到企业获得客户&订单,否则多数企业不会对此买单。类似杭州东谷创业园、厦门中达电商园这种深度运营服务案例毕竟是少数,根本上要看的是这些企业的基因,东谷资本本身就是做产业投资的,他提供行业内的共性服务门槛和成本就更低,而多数园区本身就是开发商开发的,做这些服务探路成本极高、市场敏感度不强,好不容易探出来了,市场情况又变了,前面投入全部打了水漂。

真正的好的园区基础运营服务润物细无声,进阶服务看透产业逻辑 - “弱水三千,只取一瓢”。

(3)园区运营服务如今面对的是行业层面问题,运营收益本身收到市场价格内卷严重冲击,即使再怎么优化,逆转大趋势肯定是极少数

如今,很多园区搞的各种营销创新与切入产业运营服务更多沦为故事,某生物医药园区确实把实验室搬进直播间,和上下游企业连麦共创,客户咨询量暴涨400%,但成交呢?最后客户问到价格,多数又被打回原形,费尽心思图了一个热闹,这就是市场的无奈。究其根本,经济周期波动+载体严重过剩是根本原因,特别是园区大量新增入市,市场严重内卷,再叠加公平竞争条例后政府不给补贴,但园区可以减租金的逻辑,很大程度上拉平了“运营好”与“运营不好”的园区的服务溢价部分,长此以往劣币必将驱逐良币。

你运营的再好,那边给我免租……

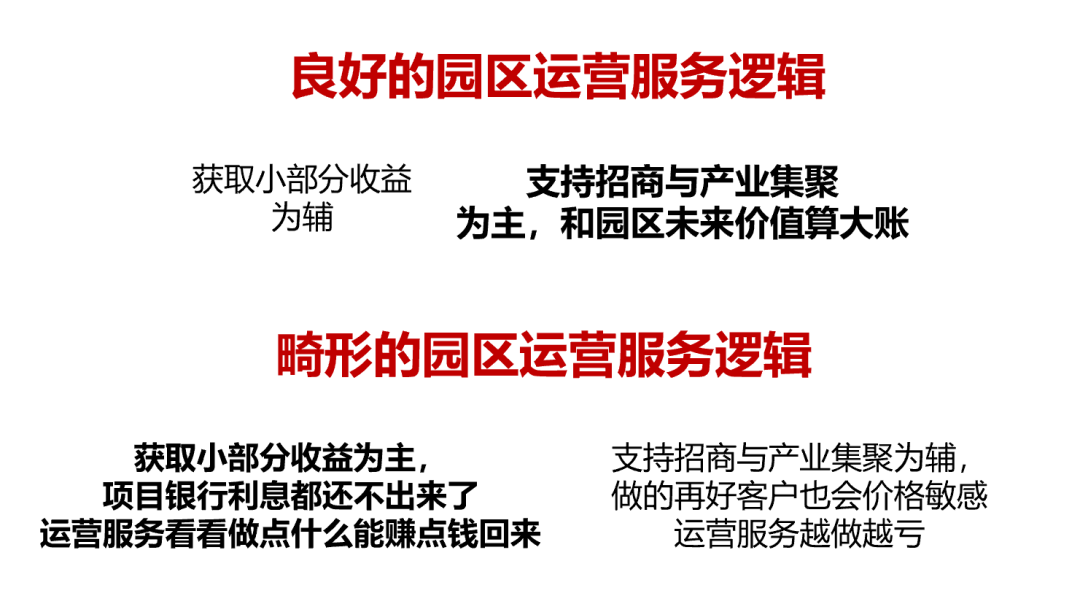

在价格冲击下,长此以往,园区运营服务存在的逻辑发生了变化,变成了我们最不希望看到的那样逻辑,运营服务变成延伸收益的一种模式,而脱离了其本身的初心。

更有意思的是,很多园区运营服务又反而是“全村的希望”,只有做运营服务的同事才知道其中有多别扭。

第二道坎“定位坎”:企业内部“如何正确地看待园区运营?”

第一道“认知坎”,更多还是专业层面问题;而第二道“定位坎”则面对企业内部组织结构与管理体系问题。

园区运营容易走向两个极端:一类是成本导向,人员编制能砍则砍,工作任务能兼则兼,第二类类是过度重视且寄希望于运营,希望能通过园区运营“包治百病”,通过人员配置+资源配置做出园区的亮点,但其实很难实现,最后大量的运营投入又很难有直接的经济回报,园区最终被企业发了一张“好人卡”,内部因为成本问题争吵不休。

究其根本,作为园区运营商到底该如何看待运营团队,是利润部门?还是成本部门?笔者认为两者都不是,如果是园区运营定位为利润部门,那产生的结果大概率是运营人员天天去骚扰企业,有什么业务可以给我做做?就算骚扰成功了,一年算下来其实也没多少钱收益;如果定位为成本部门,园区运营团队就是为了从入园企业那边拿一张“好人卡”,那现在的市场环境下,运营团队就容易被裁员,裁到裁无可裁,内部地位低,优秀人才容易流失,过分的招商人员不开心了还会说几句“我养着你这类的话”。

园区运营服务到底应该是什么团队?笔者比较认同星河产业提出的“资管团队”概念 – 园区运营是管理资产的,产生的价值是客户粘性带来的换租率降低、租金的小幅提升,这个服务带来的收益由显性与隐性两部分构成,而按照基金模型,应支付园区运营团队资产管理费用。

有了正确的定位,才有利于园区运营团队人才梯队建设,让团队在一个更顺畅的环境中完成相关工作,能做到这一点,基本领先90%以上的园区运营了。

第三道坎“自身坎”:园区运营团队“如何正确地看待自己?保持持续深耕与热情动力”

顶尖的园区运营高下评判,往往在于“团队如何看待自己?”这往往也容易极端化 – “想法过多”与“墨守成规”

首先,园区运营服务其实是一份很别扭的工作,因为运营做的多数就是链接链接再链接,其所需要的核心资源都不具备独自掌控的能力。很多区域产业顶层逻辑并不通畅,再落到园区运营服务体系根本没法展开,运营人微言轻,这个时候如何正确的认知自己的位置进而努力就是关键课题。笔者见过不少深度理解区域、且具备很多想法的运营人员,饭桌上指点江山、激昂文字,恨不得自己立刻当选市委书记来调整产业布局,在这种心态下,日常琐碎的运营服务内容是他的负担,巨大的落差使得工作根本提不起精神。

如何正确地看待自己?运营人员,虽人微言轻,但不代表不能把企业共性的问题去做反馈,去提出更好的想法与建议,去做好政府与企业的沟通桥梁,这本身就是运营人员的职责所在。

漕河泾早年创业就提出“对政府是企业,对企业是政府” – 简单的说就是对政府,我漕河泾是一家园区平台公司,对招商企业,我漕河泾就是政府。

其中暗含的就是做好桥梁工作,做好了这点,而很多运营服务收益并不是来自于企业,而拿用政府支持产业的钱,去做园区想做的事!这点上海各大国资园区经验非常丰富。当然反过来说,现在更多的园区还没政府对企业熟,这一定程度上是为了招商,政府的管理职能代位了园区的服务职能的后果。

第二,园区运营需要持续的深耕与十年如一日的坚持,这背后需要极强的毅力与自驱力,这是园区运营人员真正需要培养的品质。从小处做起,点滴处做起,如何从企业一个漏水的反馈去和企业打交道,将心比心服务企业发展,而在这个漫长的过程中还能对宏观局势、市场机会保持敏锐的洞察能力,保持对于产业服务的热情与动力。

最后,笔者想说园区运营不可能包治百病,不要指望运营为前期产品、招商等问题力挽狂澜,运营更多的是一个细水长流、长期可持续的事情。

若干年后,当一切的硝烟散去,没有开发、没有设计、没有招商,最后这个园区能留下的一定是运营这个团队。

(原文作者: 黄新云)